「中国」という通称で呼ばれる巨大な国が、昔も今も、日本のすぐ近くにある。

日本にとってこの事実は、これからの未来においても変えようがない。大切なのは、それとどう付き合うかということであるが、その過程においては、中国に対する私たちの認識を適宜改めていくことも求められるだろう。

子供たちへの伝言

多くの小説や評論により「国民作家」とも呼ばれた司馬遼太郎さんは大正12年(1923)8月7日の生まれなので、来年の夏には生誕100年を迎える。おそらく明年のはじめから、司馬さん関係の書籍が書店の特設コーナーに山積みされるだろう。

司馬さんは1996年2月に72歳で物故された。そのため、21世紀の今日の世界を見ることはなかった。そんな司馬さんが書いた子供向けエッセイ(それは小学校の国語教科書に載せるための書き下ろしだったが)に『二十一世紀に生きる君たちへ』という珠玉の作品がある。

そのなかに、「私の人生は、すでに持ち時間が少ない。例えば、二十一世紀というものを見ることができないにちがいない」と司馬さん自身が書いている。

想像するに、べつに司馬さんが自分の余命の少なさを知って、わざわざ死期を予言したわけではないだろう。作家がこのような書き方をするのは、通常はないか、あっても生涯1回だけのものである。

おそらくは司馬遼太郎さん(あるいは23歳の戦車兵として、本土決戦を目前にしながら、放り出されるように終戦をむかえた福田定一青年)が、「あとは君たちへ託すよ」という思いを、香りゆたかな花束にして、日本の未来をになう子供たちへ届けたのではないか。

いずれにしても、教科書でこの文章に接した小学生は皆、きっと何か実感のある贈り物を受け取ったことだろう。彼らにとって「シバさん」がどんな人物かを知るのは、もっと後年になってからである。それでも司馬さんの思いは、それぞれの受け止め方で、子供たちの心に確実に届いたはずだ。

文革中に日本作家団を「熱烈歓迎」

今から47年前の1975年5月はじめ。その司馬さんをふくむ「日本作家代表団」(団長は井上靖氏。ほか戸川幸夫、水上勉、庄野潤三、小田切進、福田宏年などの各氏)が中国を訪問した。

当時、まだ文化大革命(1966~76)は終息していなかったが、文革初期のころ嵐のように吹き荒れた紅衛兵の暴力は、ひとまずなくなっていた。しかし民衆は疑心暗鬼のなか、いつまた自分に、命にかかわる政治的批判が向けられるかを警戒するとともに、互いを監視し、また監視されながら日々を過ごしていたはずである。

このころは、「下放」といって都市にいた若い学生を「人べらし」のため農村部に送り込む運動も続いていた。表向きは、知識分子である学生に労働を体験学習させるためである。もちろん送りっぱなしであるから、実質的な棄民であった。

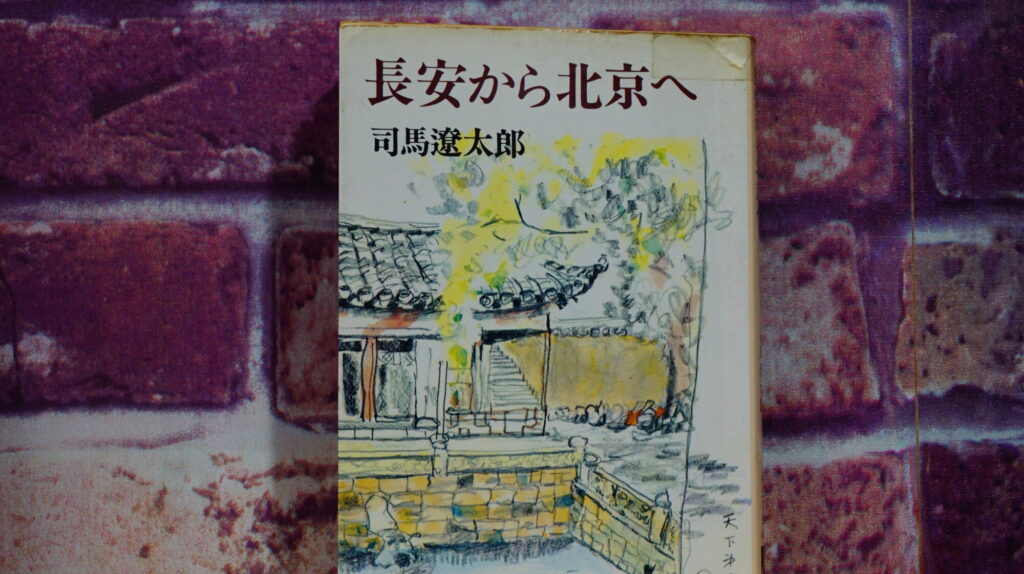

というような裏事情を、日本から来た「文筆」を職業とする人たちに中国側が見せたり教えたりするはずはない。全ては見学用にあつらえたコースを誘導し、専属の説明係がついて回った。当時の描写は、以下も同じく、このときの訪中の記録である司馬遼太郎著『長安から北京へ』(中公文庫)からの引用による。

司馬さんにも「見えなかったもの」

生来、学校の授業が嫌いだった司馬さんは、「つい心気を休ませるために列位から離れて勝手に展示物を見ることで息を抜くことが多かった」という。

一行からなるべく離れて歩こうとする司馬さんを、中国側の案内係がわざわざ呼びに来て「説明を聞くように」と促すのには司馬さんも閉口した。

とにかく中国側は「良いところ」を、やたら見せようとした。

彼らのいう「新中国」に良い印象をもってもらうことが接待側の重要任務であることを、もちろん日本側の司馬さんも知っている。それを司馬さんは、こう書いている。

「中国は外国から人を招く。(中略)村を見学させたり、また施設や文物を見せたりする。そういう精力的な接触を通じて、一人一人を中国についての理解者にしてゆこうとしている」

中国人が作成しようとする人間関係は、日本人が想像するよりはるかに濃厚な関係である。ときに、熱烈歓迎の接待のあとに「濃厚なお願いごと」をしてくるのも中国人としては珍しい慣習ではない。ただ日本人は、多くの場合それにとまどうのである。

司馬遼太郎という人は、中国人や韓国人(それはときには日本人に対して屈折した感情をぶつけてくる人々である)が、まさに心の底から好きな性質(たち)であるらしい。

司馬さんには、彼らのそうした人間臭さを抱きしめるように受け入れ、腹をかかえて笑い、自身の喜びとして共感できる「特技」がある。

そういう日本人でありたいと本記事の筆者も思う。

しかし一方で、慧眼の作家である司馬さんであっても当時は見えなかった中国共産党の悪魔性は、ここで指摘しておかなければならない。

「数千万の餓死者」を出した中共

今から50年前の時点で、司馬さんばかりでなく多くの日本人は、中共の喧伝する「新中国」のすばらしさを、そのまま信じ、疑うことなく肯定していた。なかには、マオイズム(毛沢東主義)の熱烈なシンパになってしまった日本の知識人や学者もいた。

もちろん司馬遼太郎さんは、そういう類の人ではない。

ただ、「8億の人民が、めしを食えるようにした」という一点において、司馬さんは繰り返し毛沢東の中国をほめている。それゆえに、中共の政治を是認していた。

もちろん中国に限らず、国民を飢えさせないことは為政者の重大な責任である。まして紀元前から近現代に至るまでの中国史においては、飢餓による流民発生の回避こそが国家存続の大前提であることを、司馬さんも著作の各処に書いている。

その認識に誤りはない。ただし、どうもこの時点では、さすがの司馬さんも正確な情報として現代中国の実態を知らなかったのではないか。

中国では、1959年から61年まで「3年つづきの自然災害」によって、数千万人の餓死者がでた。王朝時代をふくめて、中国史上、最大規模の餓死者数であると言ってよい。

もちろん天災ではなく、毛沢東による無謀な「大躍進政策」の失敗が招いた完全な人災であるが、今日でも中国では「自然災害」ということになっている。

読書家である司馬さんは当然読んでいたはずだが、当時、日本で最も権威あるといってよい書店の新書シリーズのなかに『中国現代史』と題した一冊があった。好評だったためか、80年代まで何回も版を重ねている。

その本の最後部に「三年つづきの自然災害をうけても餓死者はでなかった」という趣旨の記述がある。とんでもない間違いであった。

「革命の聖地」で行われていたこと

著者や書店に悪意があったわけではないので、「騙された」というのは酷だろう。この本の著者は、全く知らなかったのだ。その結果、多くの日本人読者が、こうした中共賛美の書籍により真実から遠ざけられたことは「負の教訓」として記憶しておかねばならない。

隠蔽された中国の真相を知るには、ときに長い時間を要する場合がある。

まして、ネット時代ではない50年前の日本人の中国認識は、中国共産党によって多分に虚飾された部分だけを見ていた事実は否めない。

47年前の司馬遼太郎さんは、「中国革命の聖地」とされた延安にも訪れている。まさに「私は、延安の太陽の下で、大の字に寝そべって野宿をしてみたかった」と書いているほど、少年のように心おどる気持ちであったようだ。

ただ、その延安において、1940年代を中心に毛沢東の命による「整風運動」が起こっていたことは、司馬さんの『長安から北京へ』では一言も触れられていない。

整風運動とは「共産党内部の思想を正す運動」であるが、実態は、ほとんど「皆殺し」にちかい大粛清である。実行したのは、毛沢東の信任を得た康生(こうせい)という死神のような男であった。実数は分からないが、数万人は処刑されたとも言われる。

延安整風を生き残った共産党員は、それが周恩来であれ誰であれ、「まともな人間であることを放棄した者」だけといってよい。中国共産党という組織の残虐性は、この「聖地」である延安で、すでに極点に達していたのである。

「アホかいな?」

繰り返すが、司馬遼太郎さんは「中国と中国人が好きである」という自身の大きな風呂敷のなかに、つい最近の歴史にくっついてきた共産党の中国も入れているだけである。言い換えれば、政治的な意味で共産主義を支持しているのではない。

「中国の庶民が、きちんと食べられて、平穏に生活できれば良い」と、もし生きていれば99歳になる司馬さんは、あの懐かしい白髪を揺らしながら言うのではないか。

本来そういう思考のなかで「中共の必要性」は羽毛よりも軽い。ところが中国共産党は、この「人民を食わせる」という一点において、ほとんど狂ったような激しさで自己の正当性と必要性を主張する。おそらくそこに、巨大な嘘があるからであろう。

さて、まだ文革が終わっていないこの時期の、司馬さんをふくむ訪中団がおとずれた上海では、子供たちが課外活動をする「少年宮」という施設を訪問した。

そこで司馬さんが見たのは、おもちゃのピストルで、子供たちに「孔子と林彪の人形の首」を射撃させるゲーム的な仕掛けであった。

「批林批孔」と言っても、孔子は紀元前の人であるし、林彪は1971年に墜落死している。実際は、江青が周恩来に対して圧力をかける目的で発動した政治運動であった。ともあれ、文革中には孔子をさんざん批判し、各地の孔子廟を破壊しながら、のちに「孔子学院」を世界で展開するとは、何という節操のなさであろう。

例の射撃ゲームの場面に戻る。「これを使って、子供たちに批林批孔を教えるのです」という係員の説明を聞いた司馬さんの感想が、まことに率直で、すごい。

「アホかいな、という感情が、思わずこみあげた」

「正常な感覚」を保持する必要性

同じく司馬さんは、この訪中の数年前に、日本のテレビで見た中国の光景を思い出して、下記のような言葉を文中に述べている。そのとき司馬さんが見たのが天安門広場かどうかは分からないが、文革初期の集会の場面らしい。

「なぜこのように思想的であることが必要なのかとあきれるほどのものである。(中略)小さな毛沢東語録の冊子を持ち、それを手に手に振りながら会場の雰囲気を盛りあげている場面があった。私はその後の批林批孔までふくめて中国が好きだが、なんだかあまりの子供っぽさに、気は確かかといいたいようなばかばかしさを感じた」

そんな司馬さんの率直な感想に、補足する言葉もないが、文革当時は、ある特殊な状況において「皆と同じ踊りをおどっていなければ、自分が攻撃対象にされて殺される」というところに、この時代の中国人の悲哀がある。

もちろん司馬さんは、それを百も承知であったはずだ。しかし、やはり「アホかいな」や「気は確かか」という、ややスパイシーなつぶやきを、ほとんどマス目も無視した奔放な文字ながら、原稿用紙に並べずにはいられなかった。

それらは、正常な感覚の人間には容認できない光景であるし、容認してしまえば、たとえ日本人であっても中国共産党の洗脳を受けたことと同意義になるからだ。

「古い認識を改める」ということ

日本が「中国共産党の中国」と正式に国交をもつようになって、間もなく50年をむかえようとしている。その50年の後半部分を、司馬遼太郎さんは目にしていない。

勝手な想像ながら、もしも司馬さんが、21世紀である今日の、これほど惨憺たる様子の中国を目にしたら何と言うだろうか。

ある部分において、司馬さんは、かつて中国共産党に期待し、これを是認していた自身の「古い認識」を改めるだろう。そのうえで、自分の好きな中国人が、今こんな劣悪な環境(人間として誠実に生きられない社会)に置かれていることに、ひどく心を痛めるに違いない。

中共の「清零(ゼロコロナ)政策」とは、ともかく「患者数も感染者数も、ゼロにしてしまえ」という、病原ウイルスよりもはるかに恐ろしい政治的暴挙である。食料供給さえ断って、21世紀の大都市に飢餓を現出させた。紅衛兵ならぬ「白衛兵」が暴行の限りを尽くした。

毛沢東の大躍進と文化大革命が肩を並べて戻ってきたような狂気の時代が、まさに今の中国であると言ってもよい。時代は変わっても、中共の悪魔的本質は変わっていなかったのである。

今日の中国を見た司馬さんは、あの大阪弁の「アホかいな」を再びつぶやくだろう。

ただし、それは決して冷たい響きの声ではない。

救えるものなら手をのばして救いたいというような、どこまでも中国人好きの司馬さんによる、心の叫びのような気持ちに違いないからだ。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。