火山国日本で拡大が期待される地熱発電。しかし、なかなか量が増えない。地元との調整、投資回収の不透明さが課題だ。問題を克服し、地域と共に小さいながらも着実に成長するふるさと熱電(熊本県小国町)を訪ね、その歩みを聞きながら地熱発電拡大のヒントを探った。

なぜ地熱発電は伸びないのか

エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の調査では、現時点で日本の地熱発電所の設備容量は20カ所、発電設備容量は57万kW(キロワット)、発電量は2019年で2472GWh(2019年、ギガワット)だ。これは大型石炭火力1基分、発電量としては日本全体の0.02%にすぎない。

経産省・資源エネルギー庁の評価によれば、日本には、約2347万kW分の発電ができる地熱資源があるという。それなのに利用されないのはなぜか。経産省は、2019年の評価で「調査に多くの費用を必要とするものの十分な量の蒸気を安定的に採取できるか明確でなく」「開発期間が長期にわたること等の事業リスクがある」という。

現在の地熱発電所は全国に20カ所ほどだ。調べてみると、事業者と地域の関係者や住民との調整が難航する例が多い。地熱発電は、地下からの蒸気や熱水を使ってタービンを回す。その利用の後で熱水を地下に戻す。そうした場所はほぼ温泉地がある。その活用に影響が出かねない。温泉組合などが懸念するのは当然だ。

「よそ者」が、土地の資源を利用して利益だけを取っていくことにも反発は当然あるだろう。実際に、全国の太陽光、風力発電では、そうした事業者と地域住民で、対立が起きている場も多い。

地元への利益を中心に、事業を作る

ところが、ふるさと熱電のビジネスは違う。主役は地元住民であり、同社はそれに「寄り添う」という形だ。2012年に創業しビジネスを成長させてきた。その中心になったのが、取締役の赤石和幸氏だ。

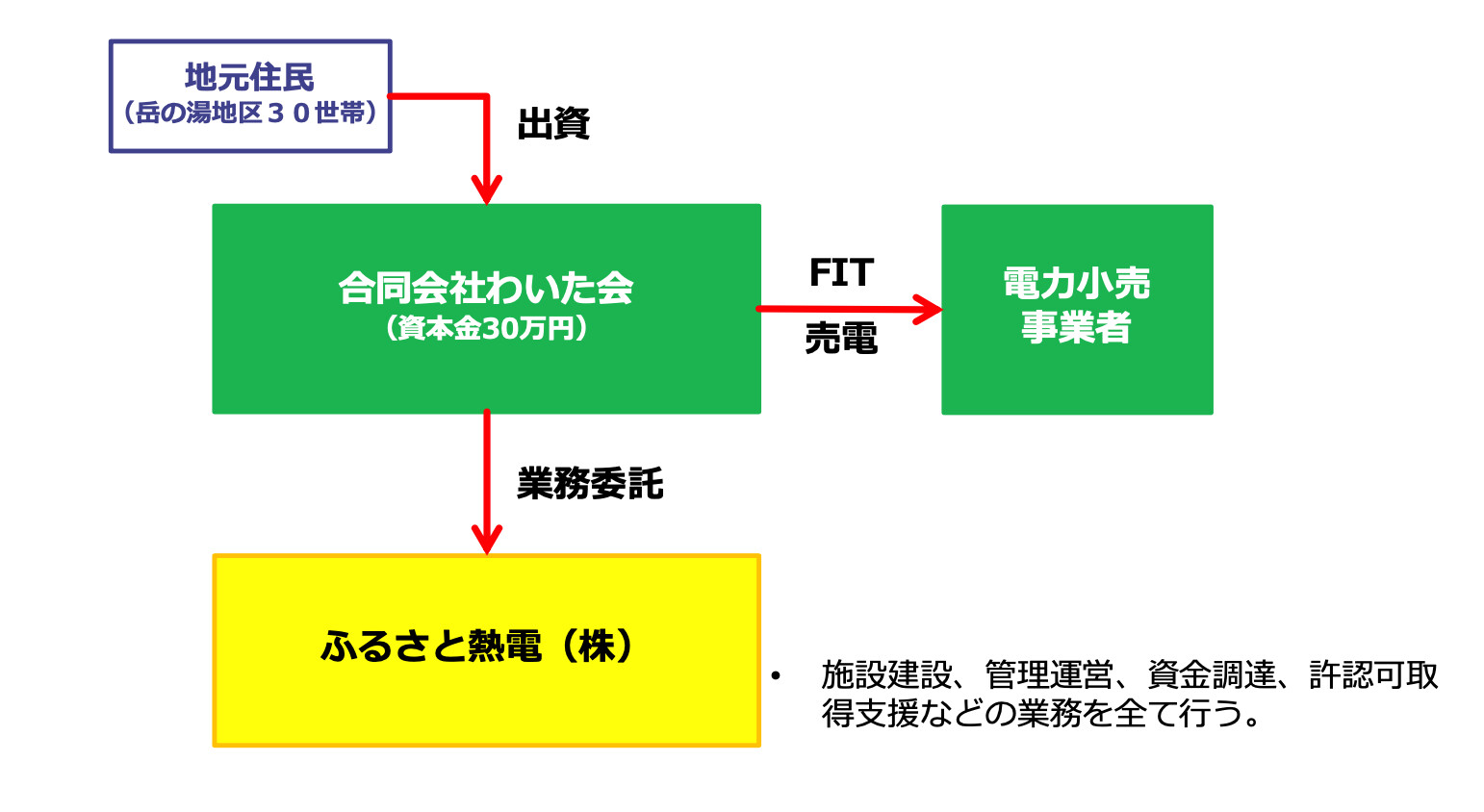

岳の湯地区では、地域の人々が温泉と地熱を700年以上にわたって活用し守り続けてきた。ここの30世帯が「合同会社わいた会」を設立し、地元の地熱を使って発電を行なう。ふるさと熱電は、その発電所の運営を委託されている。

また発電所の運転で、わいた会の住民と業務委託契約を結んで発電所の管理などに働いてもらうほか、小国町住民を採用して計6人の雇用が生まれている。収益は発電所の運営や、地域づくりの資金に使われ、残りは各世帯に分配される。「よそ者」が外から来て利益を得るビジネスではない。ふるさと熱電は住民と一緒になり、地域のために収益を活用するという目標を掲げている。その結果、信頼関係が生まれ、事業がスムーズに行われていた。

「地域の皆さんが発電事業の中心になっています。私たちはわいた会の皆様と一緒に共生・共栄を目指しています」(赤石氏)。

◆地元との信頼が高収益を支える

ふるさと熱電は、わいた発電所で出力2000kW(キロワット)の発電を行っている。他の地熱発電所では収益を確保するために、1万kW程度の設備が多い。小さく始めたのは環境への影響を見極めようとしたためだ。同社は地元の人々と協力しながら現在は同5000kWの発電所を建設中だ。

日本では地熱発電の建設で10年ほどかかる。一方で、わいた発電所は構想から4年の2015年に竣工・稼働した。試掘成功率は日本の地熱発電で1割以下とされる。しかし、わいた地熱発電所の場合、現在で75%と高くなった。調査を念入りに行い、有望な場所を試掘できるからだ。

「全国には温泉地域が3000カ所あります。その熱源の適地は、地元の方々が一番知っています。わいた発電所の場合は住民の方々が主体なので、ともに協力し合い、土地の所有者である住民と合意形成を行なえました。その結果として、開発のリードタイムが短くすんでいます」(赤石氏)。

また運営でも信頼が活きる。地熱発電では温水を地下へ戻し、また冷却水として水を使う。発電所のある岳の湯地区には、6軒の温泉旅館と24軒の農家があり、地下水を旅館の温泉や農業に使っている。水は地域の生業にとって重要な資源だ。その温水や地下水を、わいた地熱発電所は使う。ふるさと熱電とわいた会のメンバーが使い方を頻繁に合議している。

そして地熱発電が温泉に影響を及ぼさないか、モニタリング調査を町内の13 カ所で実施している。アプリ上で温泉の圧力・温度・流量・成分などを常時共有するほか、それらのデータを月一度データ配布している。こうした取り組みを丁寧に取り組んだ結果、地元とふるさと熱電の信頼関係が作られた。ここ数年のわいた発電所の稼働率は95%の高率だ。

「住民の皆さんとの丁寧なコミュニケーション、地元に納得いただける形で利益を還元する形を作ることが、事業の肝(きも)でした。温泉地域の方々が地域の財源として考えて事業を考えるからこそ、高い稼働率とそれよる収益が維持できています」と、赤石氏は話した。

「わいたモデル」を全国に、そして地域を豊かに

赤石氏は今後、事業を拡大させながら、社会を変えたい夢があるという。地元の岳の湯地区、そして小国町の地域活性化だ。そして、ここでの地熱発電のビジネスモデルを日本全国に広げることだ。

新型コロナウイルスの感染防止のための対策が落ち着き、日本各地の観光地で人が戻り始めた。しかし人気の場所がより栄える状況だ。補助金ではないお金を地域全体で使い、その観光地を魅力しなくてはいけない。そのために地熱発電を使おうという温泉地が、前にも増してふるさと熱電に、学ぼうと日本中から同社を訪ねるようになっているという。

わいた会は、その収益で岳の湯温泉を整備している。地熱や温水の農業利用や染め物への利用を行い、観光地としてより魅力を高める取り組みが進む。これを支えてふるさと熱電もビジネスを広げていく意向だ。

「将来的には上場も目指したいです。熊本の一地方から、再エネと地域振興のビジネスで株式を公開する企業が出る。いずれも日本の重要な課題であり、日本を元気にするインパクトがあると思います」と赤石氏は語った。

日本には、地域ごとに「眠れる宝」がたくさんある。それに価値を与え、お金に変え、豊かにすることが課題だ。また脱炭素も社会の流れだ。複数の課題解決を行い、ビジネスで社会を変える。ふるさと熱電の、まだ小さいけれどもユニークな姿は、地熱発電の可能性を示しているように思える。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。