ニュース分析

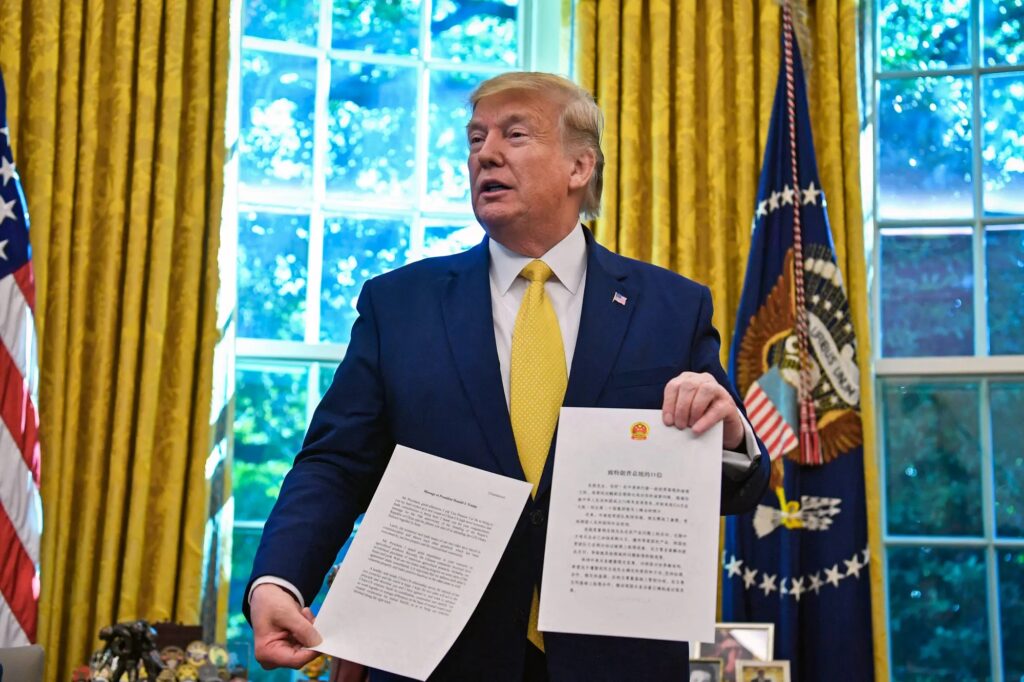

アメリカの貿易相手国に対する報復関税が、9日に発動される中、トランプ大統領は、中国共産党(中共)に特に強い姿勢を見せている。

トランプ氏は、中国に新たに34%の追加関税を課すと発表し、これによりアメリカの対中関税は合計で54%となる。これに対抗し、中共もアメリカ製品に対して、同じく34%の関税を上乗せし、最初に報復措置を取った国となった。

さらにトランプ氏は、8日までに、中国側が報復関税を撤回しない限り、中国製品に対してさらに50%の関税を課すと7日に警告し、それまでに中国が応じなければ、9日から新たな関税率を発動し、すべての交渉を打ち切ると宣言した。

これに対し、中共商務部は4月8日、トランプ氏の要求を拒否すると発表。「最後まで戦う」との姿勢を明確に示した。

ホワイトハウスは、4月9日から中国製品に対する合計104%の関税が正式に発動されることを確認している。

米ベッセント財務長官によれば、現在までに約70か国がアメリカとの協議を申し入れているという。

こうした動きに対し、複数の専門家は「多くの国々は当初反発しても、最終的にはアメリカの要求を受け入れる可能性が高い」と指摘する一方で、中共党首の習近平だけは例外だとの見方を示している。

イギリスのシンクタンク「ヘンリー・ジャクソン・ソサエティ」の上級研究員クリストファー・ボールディング氏は大紀元に、「習近平は国内外に対して、アメリカに屈しない指導者としての姿をアピールしている」と指摘。「その姿勢を崩すことは、習にとって壊滅的なダメージになりかねない」と述べた。

また、専門家らは、中共がアメリカの要求、特に「フェンタニル原料の輸出規制」や「市場開放」に応じる意志も能力もないと分析した。

ヒューストンにあるセント・トーマス大学の国際関係学教授 葉耀元(イエ・ヤオユアン)氏は「今回の関税問題は単なる貿易摩擦ではない。より積極的な経済的デカップリングだ。関税の引き上げは、二国間貿易のさらなる落ち込みを招く。これが長期化すれば、事実上の冷戦に突入する可能性もある」と警鐘を鳴らした。

中国問題専門家のアレクサンダー・リャオ氏は、今後の展開は「トランプ氏と習の対決の構図になる」との見方を示した。トランプ氏は、アメリカ経済の強さを背景にしており、習近平は、中共の統制体制に依存しているという。

ただし、リャオ氏は「習には政策的な余地が少なく、交渉の手札が限られている」と指摘。「ワシントンには多くのカードがあるが、中共にはほとんどない」と語った。

「すべての道は中国に通ず」関税政策の本当の狙い

トランプ氏は4月2日、相互関税を発表した際、対象国のリストを掲げた。中国はリストのトップにランクインしたものの、最高税率を課せられたわけではない。ベトナムやカンボジアなど、中国企業が製品の「迂回輸出」に利用しているとされる東南アジア諸国には、約50%の関税が課された。

しかし、英シンクタンク、ヘンリー・ジャクソン・ソサエティの上級研究員クリストファー・ボールディング氏は、トランプ政権の本当の標的は中国だと述べた。

「彼らは対中政策をもっと強硬に進めたいが、あえて静かにやろうとしている」

「一見すると中国に対して目立たないように、他国にも広く関税を課すことで『カモフラージュ』しているのだ」とも述べた。

ボールディング氏によれば、アメリカは、他国に対しては交渉を促すために関税を設定しているが、中国に対しては交渉の余地をほとんど残さないほど高い関税を課している。そのため、中共が譲歩することは極めて難しいと言う。

フェンタニル関連製品への25%関税が適用されたのは、カナダ、メキシコ、そして中国の3か国だった。しかし今回の相互関税では、カナダとメキシコは対象外だ。ホワイトハウスは、両国がアメリカとの2国間合意に達した後に、新たな関税制度へと移行するとした。

一方、中国はフェンタニル関税に加えて、相互に関税を課せられている。現在、中国からの輸入品のほとんどには60%を超える関税が課されており、これはトランプ氏が選挙活動中に示唆していた数値とほぼ一致した。

ボールディング氏は「交渉の初期段階でこれほどの関税を課せば、習近平が協議に応じるのは極めて困難だ」と指摘。たとえ関税が半分に引き下げられたとしても、中共側にとっては依然として重い負担であり、習はそれに見合う譲歩を望まないのではないかと述べた。

「トランプ氏は、最終的に何を望んでいるのか? 私の見立てでは、中国から可能な限りすべてをデカップリングすることだ」とボールディング氏は述べている。

トランプ氏が政権に復帰して以降、外交政策の多くは直接・間接的に中国を意識したものとなっている。

ラトニック商務長官は、6日のインタビューで、世界的な関税政策の目的について「中国が第三国経由でアメリカ市場に製品を流入させるのを防ぐためだ」と説明。トランプ氏の第1期政権中にも、そうした「迂回輸出」が横行していたと述べた。

ラトニック氏は「(トランプ氏は)『世界中のどこであれ、中国や他国が通過地として使える場所を放置するわけにはいかない』という立場だ」と語った。

一方、ルビオ国務長官は初の外遊先としてパナマを訪問。その直後、パナマ政府は中共の「一帯一路」構想との協定を更新しないと発表した。「一帯一路」は、中共が世界的影響力を拡大するための外交経済戦略とされている。

また、米投資大手ブラックロックを中心とする企業連合は、パナマ運河の両端にある港湾施設を管理する香港企業の買収を進めて、パナマ運河は、大西洋と太平洋を結ぶ戦略的な要衝であり、軍事・物流の両面で重要視され、なお、当初4月2日に予定されていた最終合意は、中共当局が数日前に市場審査を発表したため、延期された。

さらに、トランプ氏が再び打ち出している「グリーンランド買収構想」も対中戦略と深く結びついている。ルビオ氏によれば、アメリカは「デンマークが中国の影響力に対抗できない」との懸念から、グリーンランドを自ら管理したいと考えているという。北極圏は今後、天然資源の開発や国際物流ルートの確保をめぐる地政学的競争の焦点となる見通しだ。

教訓と戦略変更 トランプ政権、対中政策で「待たない」姿勢に転換

専門家によれば、トランプ前政権は第1期の経験から教訓を得ており、今回は中国への対応を大きく変えていると言う。

第1期政権では、中国との第1段階貿易合意の締結に約2年を要した。しかし、最終的に中国は、アメリカ製品を2年間で2千億ドル追加購入するという約束を履行しなかった。

また、トランプ氏はこれまで何度も、習近平が「フェンタニルを製造し、アメリカに送り込む者を厳しく罰する」と約束したことにも言及しているが、この約束も果たされていない。

アレクサンダー・リャオ氏は、中共の戦術は「時間稼ぎ」にあると指摘した。たとえば、合意までに2年、さらに実行されていないことがアメリカ側に判明するまでにもう1年がかかる。こうした遅延のコストを負担するのは常にアメリカ側だ。

2024年のアメリカの対中貿易赤字は約3千億ドルだった。つまり、34%の関税の悪影響は、米国よりも中国でより深刻に感じられることになる。

しかし今回は、関税を事前に大幅に引き上げることで、その「コスト」を最初から習近平側に負わせているとリャオ氏は分析する。

同様に、クリストファー・ボールディング氏もこの戦略に賛同し「中国が、交渉を何年も引き延ばしたいというなら、どうぞご自由に」と述べた上で、「ただし今回は、その引き延ばしの代償を、中国自身が早い段階で払うことになる」と、語った。

2024年時点で、アメリカの対中貿易赤字は約3千億ドルに達しており、関税率34%の影響は、中国側により強く及ぶ。

中国経済は長年、輸出主導型の成長に依存してきた。2024年の中国にとって、輸出の伸びは数少ない明るい材料の一つだった。米外交問題評議会(CFR)によると、同年9月時点で中国の輸出量は前年比12%増と、世界の貿易量(3%増)を大きく上回っていた。最近の統計でもこの傾向は続いた。

一方で、中国は内需の拡大に苦戦しており、製造業の過剰生産能力を抱えるなかで、国外の買い手への依存度はさらに高まり、輸出が滞れば、在庫が積み上がり、国内の消費だけでは吸収しきれず、その結果、関税の影響は、中国経済により深刻なダメージを与えることになる。

トランプと習近平 にらみ合いの構図深まる

アメリカが中国製品に課す関税により価格が上昇しても、多くの中国製輸出品は「代替可能品」であるため、アメリカの消費者は、他国からの輸入品に切り替えることができ、そのため、関税のコストを直接的に受けるのは、中国企業の側である。

ただし、「レアアース(希土類)」は例外だ。レアアースはハイテク機器や軍需産業に不可欠な金属であり、世界の生産の約9割を中国が占めている。4日、中共政府は、これら重要なレアアースに対して、新たな輸出規制を発表。アメリカの報復関税に対抗する措置の一環とみられる。

リャオ氏によれば、こうした状況もあって、トランプ氏はウクライナにおける重要鉱物資源の確保に積極姿勢を見せていると言う。リャオ氏は「中国による独占で抑えられていたレアアース価格が適正水準になれば、より多くの企業が加工事業に参入するようになる」と、述べた。

アメリカを拠点とする経済学者 王大衛氏は「米中はもはや単なる貿易戦争ではなく、国際的な貿易ルール、ひいては世界秩序の再構築をめぐる闘争に入っている」

「北京政府は、トランプ氏が突きつけた課題を『中国型経済モデル』への拒絶と受け止めている。それは、中国という体制全体への重大な挑戦であり、習近平にとって決して譲歩できる問題ではなかった。もし習が屈すれば、中国国内での統治の正当性が崩壊しかねない」と、指摘した。

「痛みに耐える」勝負 米国はより多くのカードを持っている

関税をめぐる対立で、両国の指導者はそれぞれどの位の「痛み」を想定していたのだろうか。

リャオ氏によると、習近平にとって、鍵となるのは共産主義政治体制の強靭性だ。関税の影響で国民の生活は苦しくなり、不満も高まるだろうが、共産党政権が国内を抑え込める限り、習は持ちこたえられるだろう。

一方、トランプ氏にとっての痛みはアメリカ経済そのものにある。リャオ氏は、「アメリカ経済が初期の衝撃に耐え、国民の支持が揺るがなければ、トランプ氏は、引き続き対中強硬姿勢を維持できる」と述べた。

しかし、先週、世界的な相互関税をめぐる不確実性により、アメリカ株式市場は大幅に下落した。2020年の新型コロナパンデミック初期以来となる3営業日連続の急落で、時価総額は6兆ドル(約900兆円)以上消失した。

株式市場の大混乱は、株価上昇を政権の成果としてたびたびアピールしてきたトランプ氏にとって、さらなる圧力となり、それでも経済学者クリストファー・ボールディング氏は、「ホワイトハウスは国家安全保障を優先しており、ウォール街が重視する利益追求とは異なる」と指摘。株式市場が調整局面に入っても、トランプ氏は耐える可能性が高い。

トランプ氏自身も、今回の株安を「必要な痛み」と捉えており、貿易の均衡やアメリカ製造業の国内回帰という目標のためには避けられないと発言した。

「時には、何かを治すためには“薬”を飲む必要がある」と、6日に述べた。

また、トランプ氏は、米中の貿易不均衡を国家安全保障の問題と位置づけ、中共がアメリカとの巨額の貿易黒字で軍事力を拡大していると警鐘を鳴らした。

7日、トランプ氏は、「我々はそれを望んでいない。彼らに毎年5千億、6千億ドルも稼がせて、それを軍事費に使わせたくない」と、語った。

ボールディング氏と葉教授は、今後1か月以内にベトナム、韓国、日本などとの間で関税を大幅に引き下げる協定を結ぶことができれば、企業にとって先行きの不透明感が軽減され、株式市場の安定にもつながると見ている。

リャオ氏は「アメリカは中国よりも多くのカードを持っている」としたうえで、関税のさらなる引き上げだけでなく、中国周辺国であるベトナムやインドなど、中共政権に批判的な国々との連携強化が中国への圧力となり得ると指摘した。

さらに、アメリカは、人権問題を通じて中共に揺さぶりをかけることもできるとし、たとえば新型コロナウイルスの起源に関する報告書を公表したり、良心の囚人や少数民族への臓器収奪に関する証拠を公にしたりする選択肢もあると述べた。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。