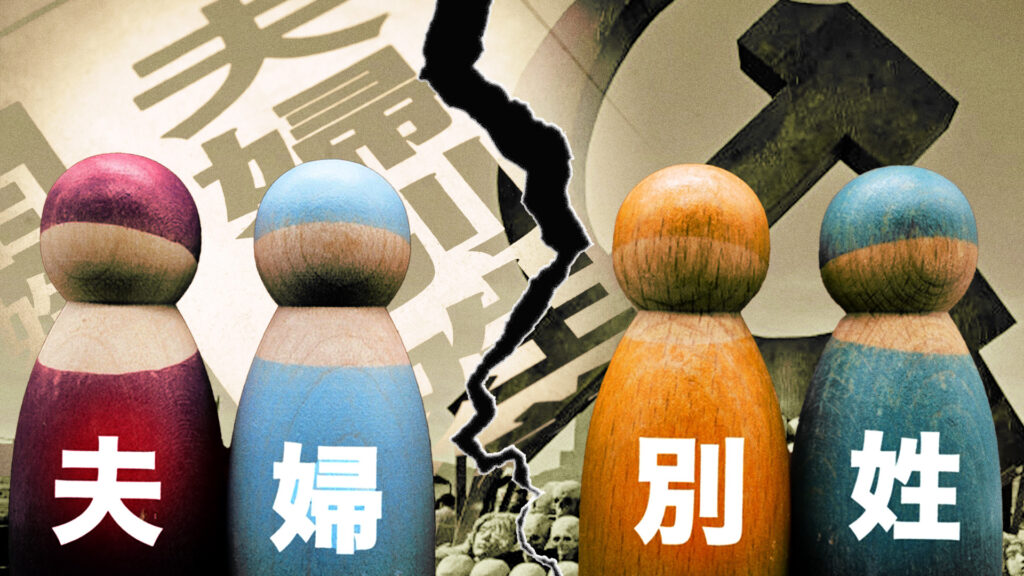

自民党内で「選択的夫婦別姓制度の導入」を推進する議員連盟が、2025年2月26日、国会内で会合を開き、1996年に法制審議会がまとめた案をもとに党内での議論を進めていく方針を確認した。

会合には、議連の会長を務める浜田靖一元防衛相や小渕優子組織運動本部長ら10人余りが出席した。浜田元防衛相は「法制審の案を、我々としての一つの達成目標にしてはどうか」と提案し、出席者の賛同を得た。

1996年の法制審議会の答申では、夫婦が望む場合には婚姻後も夫婦がそれぞれ婚姻前の氏を称することを認める制度が提案された。子どもの姓については、結婚する時に決め、きょうだいで同じ姓とすることなどが盛り込まれていた。

自民党内では選択的夫婦別姓制度の導入に慎重な意見も根強く、別姓制度の導入ではなく旧姓の通称使用を拡大すべきだとの主張もある。

一方、同日の衆院予算委員会では、石破茂首相が「我が党でも色々な議論がある。数学のように、きちんと答えが出るわけではない。それぞれの価値観もある」と述べた上で、「きちんと議論を詰め、加速することが、国民に対する我が党の責任だ」と語った。

選択的夫婦別姓制度をめぐっては、今月から自民党内の氏制度のあり方を検討する作業チームの会合で、議論が再開されている。

1996年の法制審議会答申から、すでに約29年が経過しているが、法案の国会提出には至っていない。

家族の一体感と伝統的な家族観の重要性

日本社会において、家族は社会の基本単位として長く重視されてきた。選択的夫婦別姓制度の導入に対する懸念は、この伝統的な価値観に根ざしている。

家族の一体感を重視する立場からは、同じ姓を共有することが家族の絆を象徴し、強化する重要な要素だと考えられている。夫婦別姓を選択できるようになることで、この象徴的な一体感が失われ、家族の結束が弱まる可能性があるという懸念がある。

また、子どもの姓の選択に関する問題も指摘されている。親が別姓を選択した場合、子どもの姓をどちらにするかという新たな課題が生じ、これが家族内の対立を引き起こす可能性があると思われる。

さらに、家族制度は人類の存続と発展に、不可欠な基盤であるという観点から、その変更には慎重であるべきだという意見もある。家族は社会の最小単位として、子どもの養育や高齢者の介護など、重要な社会的機能を担っているからだと言う。

一方で、社会の変化に伴い、家族の形態や役割も多様化している。選択的夫婦別姓制度の導入を求める声の背景には、こうした社会の変化がある。しかし、伝統的な家族観を重視する立場からは、こうした変化が家族の基本的な機能や社会の安定性を損なう可能性が懸念されているのだ。

大紀元の社説「悪魔が世界を統治している」の「第七章:家族の崩壊(上)」では、共産主義による家族の破壊の危険性について次のように述べられている。

『安定した社会を支えていた家族が破壊されている。家族がなくなれば、次世代に引き継ぐべき伝統的な文化と信仰が途絶える。伝統文化と信仰を失った若い世代はその結果、共産邪霊に簡単に操られる道具となるのだ』

これは、家族の崩壊が社会に及ぼす深刻な影響を指摘している。家族が伝統的な文化や信仰を次世代に伝える重要な役割を果たしているため、家族が破壊されることで、若い世代が伝統的な価値観を失い、結果として外部の影響を受けやすくなる危険が大きくなる。

さらに、「第七章:家族の崩壊(下)」では以下のように述べられている。

『伝統的な社会において、出産や子育ては、神から女性に与えられた神聖な務めとみなされていた。東西の年代記には、多くの英雄の背後に偉大な母親の姿がある。フェミニズムは、この伝統を父系社会の抑圧とみなして放棄し、出産した女性が、子育てに従事するのは抑圧であると主張したのである』

この引用では、伝統的な家族観や母親の役割が、左翼的な思想によって否定されることの危険性を指摘している。子育ての重要性を軽視することは、次世代の健全な成長に悪影響を及ぼす可能性が明白だ。

これらの引用が示すように、家族の崩壊は、単に個人の問題ではなく、社会全体に影響を及ぼす重大な問題だ。伝統的な価値観や文化の継承が困難になり、社会の安定性が損なわれる危険性があるのだ。また、子どもの健全な成長環境が失われることで、将来の社会に大きな影響を与える可能性がある事になる。

家族の重要性を再認識し、その価値を守ることは、健全な社会を維持するために不可欠であると言える。

選択的夫婦別姓制度の導入は、婚姻制度や家族のあり方と関係する重要な問題であり、今後も国民の理解を得ながら議論が進められていくものと見られる。何が重要な論点となるのか、今後の議論を見守る必要がある。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。