2025年5月18日、東京・靖国神社の靖国会館にて「沖縄県祖国復帰53周年記念靖国集会」が開催された。1972年(昭和47年)5月15日、米国との沖縄返還協定が発効し、沖縄の施政権が日本に返還された。この集会は、沖縄県の日本復帰53周年を記念し、戦後80年という大きな節目の年にもあたる中で、先人たちの努力を顕彰し、平和と発展への誓いを新たにする場として開催された。

仲村俊子氏の証言

会の冒頭、沖縄県祖国復帰運動で活躍した故・仲村俊子氏が、約14年前の2011年(平成23年)8月14日、靖国会館で講演した映像が上映された。

最近、沖縄県議会では、「日本軍による沖縄県民の虐殺があった」とする抗議決議を採択する動きが見られるなど、沖縄戦の歪曲を固定化する動きが加速している。こうした動きを正すためには、沖縄戦の真実を伝える証言が不可欠だという。

映像の中で仲村俊子氏は、戦後60年以上が経過しても忘れられない沖縄戦の記憶について語っていた。沖縄戦当時、学校は閉鎖され兵舎となった。地域の人々は「学校の兵隊さん」と呼ばれる日本兵たちと親しく交流していた。民家では兵士たちに食事を振る舞い、時にはお盆の下にそっとお金を置いていく兵士もいたという。民間人と兵士は互いに助け合い、温かな関係が築かれていた。

しかし、戦況が激しくなると状況は一変する。俊子氏は高齢で歩けなくなった母を連れて避難しなければならず、不安な思いで過ごしていた。そんな折、兵士の一人が訪ねてきたが、俊子氏は自分の不安ばかりを話し、もてなしを忘れて兵士を帰してしまったことがあり、そのことを60年以上たった今でも悔やんでいると語った。その後、兄から、兵士たちは食料が不足し困窮していることを聞き、黒砂糖を持って学校へ走ったがすでに誰も居らず、そのことが胸に深く残っているという。

俊子氏は、沖縄戦の体験を振り返るたびに申し訳なさがこみ上げると語る。そして、戦後「日本軍は沖縄県民を守らなかった」と語られることについては、絶対に事実ではないと強調。日本軍と沖縄の人々は助け合っていたとし、そのような主張は誤りであると訴えた。

国防最前線の沖縄をレポート

国民と自衛隊の架け橋となることを目指し活動する「防人と歩む会」会長を務めるジャーナリストの葛城奈海氏は、昨年、与那国島および那覇を訪問し、その活動報告を行った。

与那国島は日本最西端に位置し、台湾からわずか111キロ、東京からは約2000キロ離れている。国境離島として安全保障上の重要性が高いこの島では、かつて自衛隊誘致をめぐって賛否が分かれていた。しかし、9年前に自衛隊が駐屯して以降、島の様子は大きく変化し、現在ではほとんどの住民が自衛隊の存在を受け入れている。自衛官たちは地域行事やスポーツ大会にも積極的に参加し、島民との信頼関係を深めている状況である。

町長の糸数健一氏は、防衛の意思表示の重要性を強調しており、自衛官が役所などに来る際には制服姿で来るように求めている。これは、町民や来島者に自衛隊の制服姿を見せることで、島が国防上重要な場所であることを広く認識してもらいたいと考えているためだという。

自衛隊の駐屯は、島の教育環境や地域コミュニティにも良い影響を与えている。自衛官の家族も島での生活に満足しており、子どもたちが安心して成長できる環境が整っている。将来的には、島出身の自衛官が駐屯地指令となることを期待する声もある。

那覇駐屯地を訪れた際には、与那国島の国民保護計画の先進性が話題になった。与那国島では住民全員が迅速に避難できる体制や、地域コミュニティを活かした避難計画が詳細に策定されており、葛城氏もこれに感銘を受けたという。

一方で、沖縄には依然として自衛隊不要を訴える声も残っている。自衛隊の歴史や活動に対する批判的な報道がなされている現状を知り、保守的な立場からも積極的に意見を発信する必要性を痛感した。実際に声を上げることで、偏った世論形成を防ぎ、多様な意見が社会に届くことの重要性を再認識したと語っている。

葛城氏は、これらの経験を通じて国防や地域社会の在り方について多くの気づきを得たと述べ、今後も自衛隊と国民の理解と協力を深めるために活動を続けていく決意を示した。

安全保障の専門家が記念講演

記念講演では、安全保障の専門家2名が登壇した。

織田邦男氏(元空将・元航空支援集団司令官・麗澤大学特別教授)は、沖縄の日本復帰53周年に際し、沖縄を取り巻く安全保障環境について強い危機感を表明した。氏は中国による影響力工作が着実に進行している現状を指摘し、日本人の楽観的な気質はこの脅威を見過ごしやすいと警鐘を鳴らした。特に、沖縄は台湾有事と密接に関連し、戦略的に極めて重要な位置にあると強調。中国は台湾の次に沖縄を狙っており、すでに分断工作や領有権主張、世論操作など多様な手法で実効支配の既成事実化を図っていると述べた。

尖閣諸島への中国の浸透や、無人機・ヘリコプターによる領空侵犯などは、いずれも「サラミスライス戦略」と呼ばれる、少しずつ既成事実を積み重ねる手法の一環である。こうした状況が進めば、日米安保条約の適用外となり、アメリカも沖縄防衛に消極的になる恐れがあるという。中国は沖縄と日本政府の分断を狙い、国際世論や国連人権理事会なども活用し、沖縄の独立や先住民認定といった主張を広めている。

また、氏は偽情報やプロパガンダの危険性にも言及。過去の航空機事故(1985年8月12日に発生した日本航空123便墜落事故)に関する根拠なき陰謀論が広まり、それを否定することの難しさを例に挙げ、情報戦の恐ろしさを説いた。中国は「孫子の兵法」に基づき、直接的な軍事行動よりも分断や世論操作を重視し、沖縄を内部から揺さぶろうとしていると分析する。

織田氏は、こうした中国の動きに日本社会が無自覚なまま対応を怠れば、ウクライナのように領土を奪われてからでは手遅れになると警告。安全保障は「まさか」ではなく「もしかして」という想定で備えるべきであり、沖縄防衛は一人一人の意識にかかっていると訴えた。最後に、現場で地道に警鐘を鳴らす関係者への支援と、国民全体の危機意識の醸成を強く求めて講演を締めくくった。

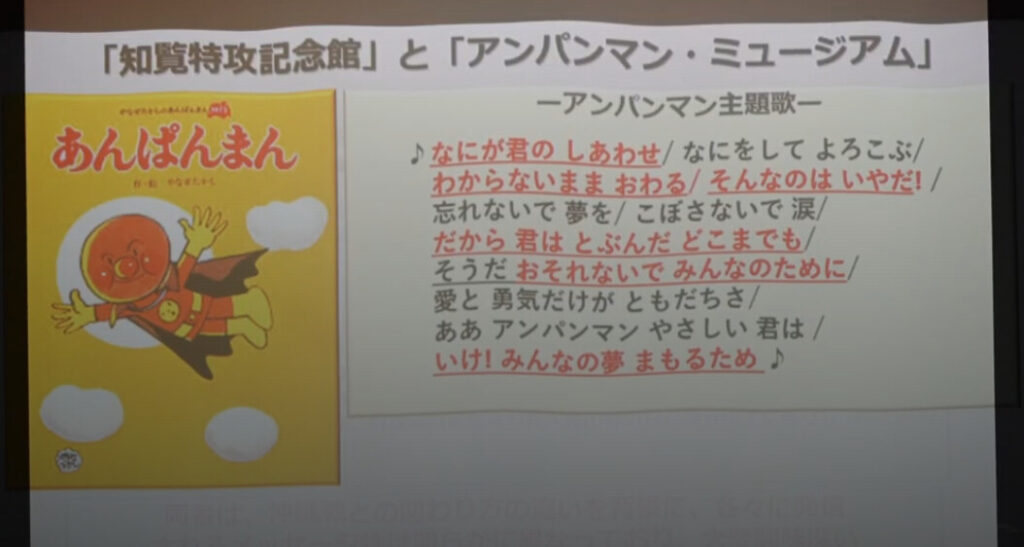

本松敬史氏(元陸将・元西部方面総監・JFSS政策提言委員)は、沖縄県の平和記念資料館と鹿児島県の知覧特攻平和会館などの特攻資料館が伝える戦争のメッセージの違いについて語った。

沖縄県の平和記念資料館は、沖縄戦の悲惨さや、なぜ戦争へと突き進んだのか、その責任はどこにあるのかという問いを重視し、戦争の悲劇と責任追及に力点を置いている。一方、鹿児島県の特攻資料館は、戦争に至った経緯や国家の責任といった歴史的評価を超えて、命を賭して国を守った若者たちへの敬意と、平和の礎となった尊い犠牲に感謝するメッセージを強く発信している。

この両館の違いに触れたうえで本松氏は、現代の若者が戦争の記憶をどう受け止めているかの象徴として、卓球の早田ひな選手の発言を紹介した。早田選手は2024年のパリ五輪後、「行きたい場所」として「アンパンマンミュージアム」とともに「鹿児島の特攻資料館」を挙げ、「生きていること、卓球ができることは当たり前ではないと感じてみたい」と語った。

本松氏は、こうした若い世代の素直な感受性が、特攻資料館の「命の重み」や「今ある平和の尊さ」というメッセージに共鳴していると指摘する。早田選手の発言は、戦争を知らない世代が、資料館を通じて命の価値や平和の意味を自分事として考えようとする姿勢を象徴している。

また、アンパンマンの原作者・やなせたかし氏の弟・柳瀬千尋中尉(戦死時少尉)が海軍志願兵であったことにも触れ、「アンパンマンの主題歌」に込められた“みんなの夢を守るために自分を捧げる”という精神が、戦争を生きた世代の思いと重なることを紹介した。

本松氏は両館の違いと早田選手の思いを重ね合わせることで、「戦争の記憶を風化させず、平和の意義を多角的に伝えていくことの大切さ」を強調した。

共産主義が迫る沖縄からの報告

沖縄県南城市、つきしろキリスト教会の牧師である砂川竜一氏は、自身の生い立ちと沖縄の現状について語った。砂川氏は、米軍基地の存在が日常であった沖縄で、米兵と地元女性との間に生まれた「ハーフ」として育った。ベトナム戦争時の沖縄では多くのハーフの子どもたちが生まれたが、戦争の混乱の中で父親に捨てられる子も多く、砂川氏も日本国籍を持たず、基地の中にも入れず、社会の狭間で孤独な幼少期を過ごしたという。

13歳で日本国籍を取得し、日本人として迎え入れられたことに深い感謝を抱く一方で、ハーフの子どもたちは「本当はアメリカ人だったはず」という思いと、父親に認められたいという強い承認欲求に苦しむことが多いと述べる。元プロ野球選手で渡米しニューヨーク・ヤンキースで活躍した伊良部秀輝氏も同じ境遇で、アメリカ人の父親との再会を果たすも心の溝を埋められず、悲劇的な最期を迎えた例を挙げ、ハーフの子どもたちが抱える葛藤の深さを語った。

自身も17歳でアメリカに渡り、父親と再会したが、父は新しい家庭を築いており、17年間送金もなかった現実に直面した。しかし、そのとき通訳を務めた日本人牧師から「許すことの大切さ」と「神の愛」を教えられ、信仰を通じて心の救いを得たと語る。父親を許し、感謝の言葉を伝えたことで、壊れていた親子関係が回復した経験が、牧師として生きる決意につながったという。

砂川氏は、沖縄のキリスト教会やメディア、教育現場が「共産主義に赤く染まっている」と危機感を示し、このままでは沖縄が中国の影響下に置かれると警鐘を鳴らす。憲法改正の必要性や、家庭連合(旧統一教会)への解散命令がキリスト教やその他の宗教団体、そして最終的には日本の国体への弾圧につながる危険性を訴え、家庭連合を擁護する立場を明確にした。砂川氏自身は家庭連合をキリスト教の異端だと言い、信仰していないという。しかし、共産主義の狙いは、家庭連合を刑法犯罪に該当する行為を行ったわけでもないのに解散させることで前例を作り、その先の真の目的を達成する計略だと述べ、理解を求めた。

最後に、靖国神社を「清い国」「天国」と表現し、祖国のために命を捧げた人々への感謝と敬意を述べ、人のために命を捧げた者は神に永遠の命を与えられると信じ、子や孫の世代のために日本を守るべきだと力強く呼びかけた。

「沖縄県祖国復帰(日本民族再統合)記念日」制定の提言

仲村覚氏(一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム理事長)は、沖縄の現状と歴史的意義について語り、新たに開始した活動提言を紹介した。

仲村氏は、冒頭、多くの協力者や参加者に感謝の意を表した。沖縄県祖国復帰の集会を靖国神社で開催することに強い意義を感じているとし、かつては「沖縄」という言葉だけで左翼活動だと誤解を受けることもあったが、今では保守運動の一環として広く認知されるようになったと述べた。

近年の沖縄の政治状況については、昨年14年ぶりに自民党が県議会で過半数を奪還し、これまで少数派だった保守陣営が攻勢に転じていることを報告した。特に、翁長知事時代に設置されたワシントン事務所の問題点が次々と明らかになり、保守陣営が「二元外交」や琉球独立工作の危険性を強く訴えている。外務省や総務省に問い合わせても、地域外交を規制する法律が存在しないことが判明し、沖縄県の独自外交を止める法的根拠がない現状が浮き彫りになった。

また、最近の県議会では「日本軍が沖縄県民を助けなかった」という主張が議会決議として歴史に刻まれようとしており、これが沖縄の分断や歴史認識の固定化につながることを懸念している。平和教育については、沖縄では「逃げた人」の証言ばかりが強調されているとし、「命をかけて戦った人」の証言も両立させるべきだと訴えた。そうすることで、子どもたちが自己中心的ではなく、公共心を持って育つと考えている。

さらに、沖縄県の祖国復帰を祝う国民的な祝日制定を目指し、ネット署名運動を開始したことを紹介した。沖縄だけでなく、トカラ列島、奄美諸島、小笠原諸島など、日本の分断と復帰の歴史を踏まえ、全国民が一体となって祝う記念日が必要だと主張した。その背景には、分断された地域が完全に元に戻らないという現実や、復帰運動の熱意が日本の再統合を実現したという歴史的事実がある。

最後に、沖縄の復帰は「日本人として生きる」という強い意思の表れであり、復帰の歴史そのものが「日本軍が県民を助けなかった」という主張への反証になると述べた。ネット署名の拡散を呼びかけつつ、沖縄の分断工作に対抗するためにも、祖国復帰の意義を全国に広めていく必要があると強調し、講演を締めくくった。

靖国集会の閉会後には記念パレードが行われた。参加者たちは靖国神社周辺を行進し、沖縄の祖国復帰を祝うとともに、先人たちの志を次世代へ引き継ぐ決意を新たにした。パレードでは、日の丸や沖縄県旗を掲げながら、平和と発展への誓いを表明し、沿道の人々にも沖縄の歴史的意義を訴える場となった。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。