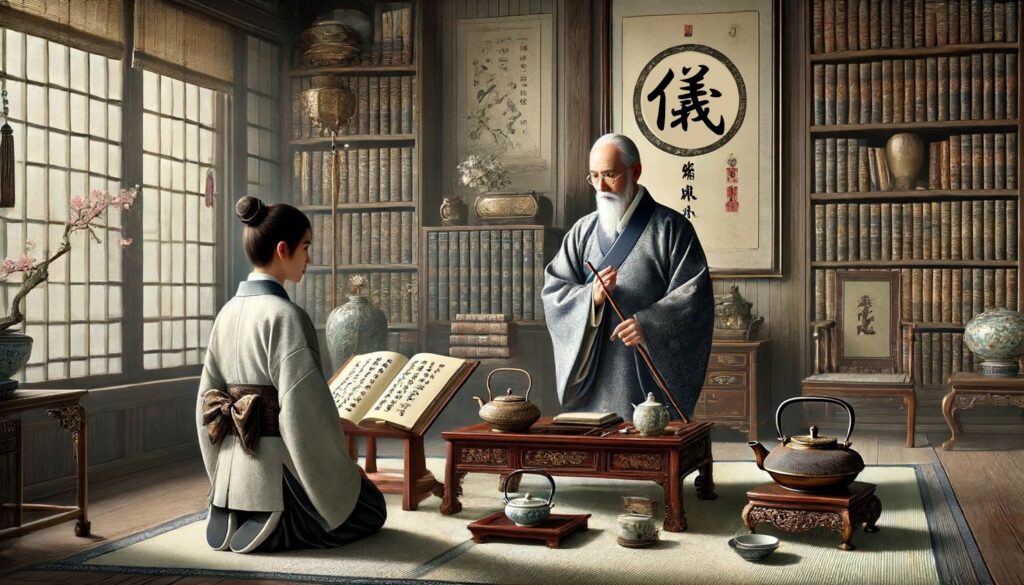

中国には「儀礼の国」と呼ばれた時期があります。三千年前の周王朝の時代、周公が礼を定め楽律を作りました。その後、孔子などがこれを提唱し補足するにつれて、礼楽文化は儒家思想の核心となります。西漢の後、「儀礼」、「周礼」、「礼記」などの礼楽文化の経典は、学校に入り、古代の文人の必読書となりました。儀礼は「礼」の重要な一部です。

中国古代、人が習うべきものとされた六芸「礼楽射御書数」の中では、「礼」が先頭に置かれています。中国では伝統的に、儀礼を最も重視していたのです。「論語」にはこういうエピソードがあります。孔子は「不学礼、無以立」と息子・孔鲤に訓示しました。もし「礼」を習わなければ、出世することができないという意味です。

また、誰もがよく知っている「三字経」には、「人は子供の時から、異なった場所における各種の礼儀作法を習熟すべきで、礼節と儀式を習うべきだ」と指摘されています。昔から伝わる「訓示」、「家訓」、「校規」の中にも同じく、日常の衣食住、行い、人や物事に接する態度などにおいての儀礼、規範が記されています。

人は人との付き合いの中で、どのように相手を呼び、どのように立ち振る舞うか、どのようにもてなすかなど、すべてにおいて礼儀の作法があります。例えば食事をする時は、食事の礼儀と呼ばれるものがあり、礼儀正しく振舞わなければなりません。礼儀のある行為は、教養の表れであり、礼儀のない行為は上品とはいえないのです。

翻って現代人は、常識として身に付けるべき基本的な礼儀作法を疎かにしています。礼儀正しく振舞わない人を「あか抜けている」と形容し、奇抜な服を身に付け、はすっぱな言葉を話す人は、「個性がある」と注目されます。座る時も立つ時も、食べる時もきちんと姿勢正しくしていられず、だらしない。目上の人に会っても挨拶をせず、他人の親切にも感謝の言葉もありません。公共の場所では、他人を無視し、気ままな行動をとります。これはすべて教養がないことの表れです。

実は、礼儀、風采、風格は、教養の程度と教養の高低を反映する重要な側面です。「礼記」には「人と動物の根本的な違いは、言語の有無ではなく、『礼』があることであり、『礼』は文明と野蛮を区別する」と書かれています。

儒教の伝統を受け継いだ韓国と日本は、現在でも昔の礼儀作法を重視し、人々は敬意ある言葉使いや振る舞いの習慣を残しています。しかしその発祥の地・中国において、礼儀は「四旧」(注①)と罵倒され、文化大革命の時にすでに捨てられました。

注①四旧(Four Olds):旧思想・旧文化・旧風俗・旧習慣。中国文化大革命の時期に、「破四旧」――旧思想・旧文化・旧風俗・旧習慣を打破せよという運動が行われ、中国の古きよき文化を徹底的に破壊した。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。