卵は、私たちの生活の中で最も身近な食品のひとつです。中医学の食養生の知恵によれば、鶏卵をさまざまな食材と組み合わせることで、五臓(肝・心・脾・肺・腎)を調和させ、健康を保ち、病気を予防する効果が期待できます。

台湾の宜陞中医診療所の院長・呉宏干(ご こうかん)医師は、『卵療:中医秘伝 五大内臓に効く卵の食養生法』という書籍を出版しています。呉医師によると、この本を出すきっかけになったのは、薬を服用しても改善が見られない貧血の患者がいたこと、とくに食事の組み合わせが適切でない菜食主義者に多く見られたことだそうです。卵を食べる卵乳採食の人に、卵を使った食養生を積極的に取り入れるよう勧めたところ、貧血の症状が比較的早く改善されたといいます。

呉医師自身も卵が好きで、毎朝ゆで卵を2〜3個食べているそうです。「卵を食べると気分が良くなります。卵が体にたくさんの良い効果をもたらしてくれると思うと、心も明るくなるんです」と語っています。

卵のメリットはたくさん――目を守り、心臓を守り、抗酸化にも効果

卵が体に良いとされる理由には、多くの研究結果があります。卵はすべての必須アミノ酸を含み、ビタミンAやB群、さらに鉄、亜鉛、カルシウムなどのミネラルの重要な供給源でもあります。研究者たちは、卵にはまだ十分に解明されていない生理活性物質が多く含まれており、病気の予防や治療に役立つ可能性があると考えています。

呉医師は、あまり知られていない卵の健康効果について、次のように述べています:

● ルテインが吸収されやすく、目の健康を保つ

研究によれば、卵に含まれるルテインは量は緑黄色野菜より少ないものの、体に吸収されやすいという特長があります。ルテインは網膜の黄斑部の重要な構成成分で、ブルーライトから目を守り、加齢黄斑変性の予防に効果があるとされています。呉医師は、若い頃は目の健康のためによくクコの実を食べていたそうですが、最近は卵を多く食べるようになり、それでも老眼にはならなかったと語っています。

● セレンが豊富で、抗酸化作用をサポート

卵には微量元素の「セレン(Se)」が豊富に含まれています。アメリカ農務省(USDA)のデータによれば、卵1個にはおよそ15.6マイクログラムのセレンが含まれており、1日4個食べれば、推奨摂取量である55マイクログラムを超える計算になります。セレンは抗酸化酵素の重要な構成成分で、体内の活性酸素を除去し、酸化ストレスを軽減する働きがあります。

● 一酸化窒素の生成を助け、心血管を守る

卵に含まれるアミノ酸の一種「アルギニン」は、体内で一酸化窒素に変換されます。一酸化窒素は重要な神経伝達物質であり、血管を拡張させて血流を改善し、血圧を下げる働きがあります。これにより、心血管疾患のリスクを軽減する可能性もあります。

卵を食べるとコレステロールが上がる?

卵黄には比較的多くのコレステロールが含まれているため、「卵を食べると心血管に負担がかかるのでは」と心配する人もいます。しかし、研究によると、卵に含まれるコレステロールは体内で吸収されにくく、実際には血中コレステロール値に大きな影響を与えないことがわかっています。たとえば、150グラム(およそ卵3個分)の卵を食べても、野菜を食べた場合と比べて、血中コレステロール値に明らかな差は見られませんでした。

また、ハーバード大学の医学生ニック・ノーウィッツさんは、1か月間に720個の卵を食べるという実験を行いました。1日平均24個という非常に多い量を摂取した結果、彼の血中コレステロール値は上昇するどころか、逆に18%も低下したという報告があります。

卵は外側から内側まで、すべてに健康効果がある

呉宏干医師は、鶏卵は外側から内側まで、すべての部分に薬効や健康効果があると述べています。

- 卵殻(らんかく):卵の殻には炭酸カルシウムが豊富に含まれており、カルシウム補給や胃酸過多の改善に役立ちます。特に骨粗しょう症のある人には、卵殻をよく洗って碗に入れ、少量の水とレモン汁を数滴加えて卵を蒸すと、殻のカルシウムがレモン水に溶け出し、クエン酸カルシウムに変化します。これにより、体に吸収されやすくなります。

- 卵膜(らんまく):卵の内側にある薄い膜には、微生物の侵入を防ぐ働きがあります。中医学ではこの卵膜を薬として用い、水で洗って煮出して飲むことで、呼吸器を保護し、喘息や慢性気管支炎、咳の緩和に効果があるとされています。少量のレモンを加えると、味がよくなります。

- 卵白(らんぱく):卵白は組織の修復を促し、抗酸化作用や免疫力の向上にも効果があります。また、抗菌成分も含まれており、肌に塗布すると炎症を抑える作用も期待できます。

- 卵黄(らんおう):卵黄は栄養価が最も高く、レシチンを豊富に含んでおり、脳の栄養源として重要です。これは、子どもの脳の発達や高齢者の認知症予防にも役立ちます。中医学では卵黄を薬としても用い、てんかんやけいれんの治療、さらには鎮静・安眠作用があるとされています。妊婦には安胎(妊娠を安定させる)作用が期待できます。

適切な組み合わせで五臓を調える

中医学では、人体の五臓(肝・心・脾・肺・腎)は、それぞれ体内のエネルギーシステムに対応しており、それぞれが好む食材があります。鶏卵を、各エネルギーシステムに対応する食材と組み合わせることで、五臓の養生ができるとされています。以下は、五臓を整える卵料理の一例です。

(1)肝:肝のエネルギーシステムは、肝臓、自律神経系、血液、目に関係しています。

おすすめ料理:セロリの葉入り卵スープ、塩漬け卵とマコモダケの炒め物

(2)心:心のエネルギーシステムは、心臓、循環器系、感情や睡眠、舌に関係しています。

おすすめ料理:豚スペアリブと煮卵の煮込み、豚肉ともち米の卵粥

(3)脾:脾のエネルギーシステムは、消化器系や口腔に関係しています。

おすすめ料理:とろとろ卵粥、アサリの茶碗蒸し、もち米入り青唐辛子の卵焼き

(4)肺:肺のエネルギーシステムは、呼吸器系、皮膚、鼻に関係しています。

おすすめ料理:りんごの卵蒸し、砂糖蒸し卵

(5)腎:腎のエネルギーシステムは、泌尿・生殖系、神経系、骨、髪、耳に関係しています。

おすすめ料理:茶碗蒸し、ヘチマとエビの卵炒め

養生レシピの一例

寒さの厳しい秋冬の季節には、肌が乾燥しやすく、呼吸器系の感染症も流行します。中医学では「肺」を養うことで、肌の保護や呼吸器疾患の予防につながると考えられています。呉宏干医師は、この時期におすすめのレシピとして「りんごの卵蒸し」と「季節野菜とじゃがいも・鶏肉のオムレツ」を紹介しています。

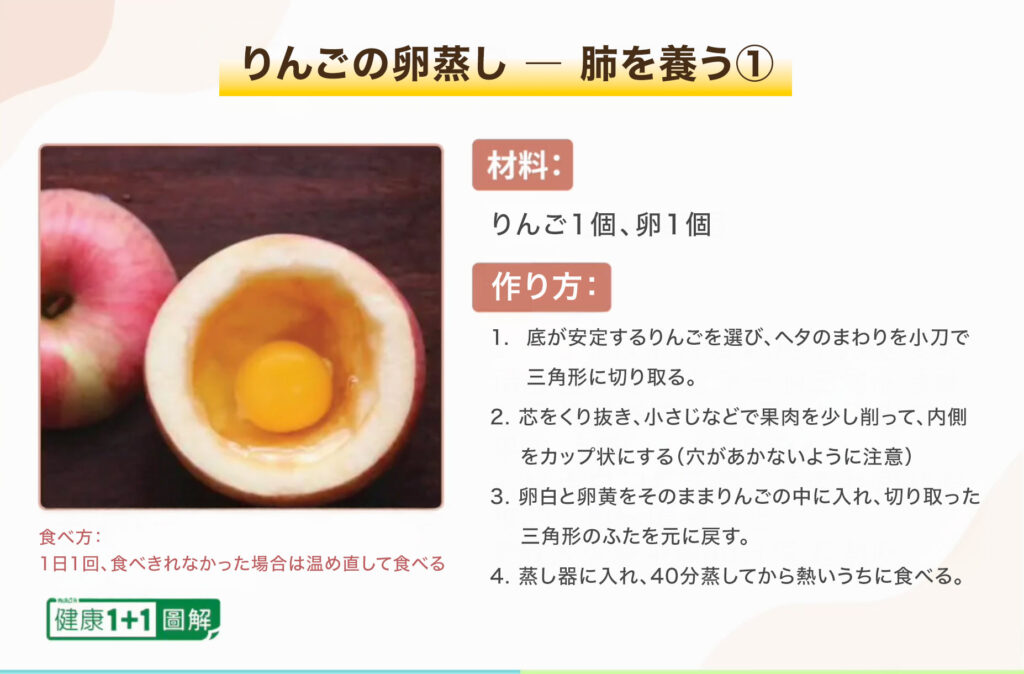

◎りんごの卵蒸し

材料:りんご1個、卵1個

作り方:

- 底が平らなりんごを選び、ヘタの部分を三角形に切ってふたを作る。

- りんごの芯をくり抜き、小さじなどで果肉を少し削ってカップ状にする。

- 卵(白身と黄身)をそのままりんごの中に入れ、切り取ったふたを元に戻す。

- 蒸し器に入れて約40分蒸し、温かいうちに食べる。

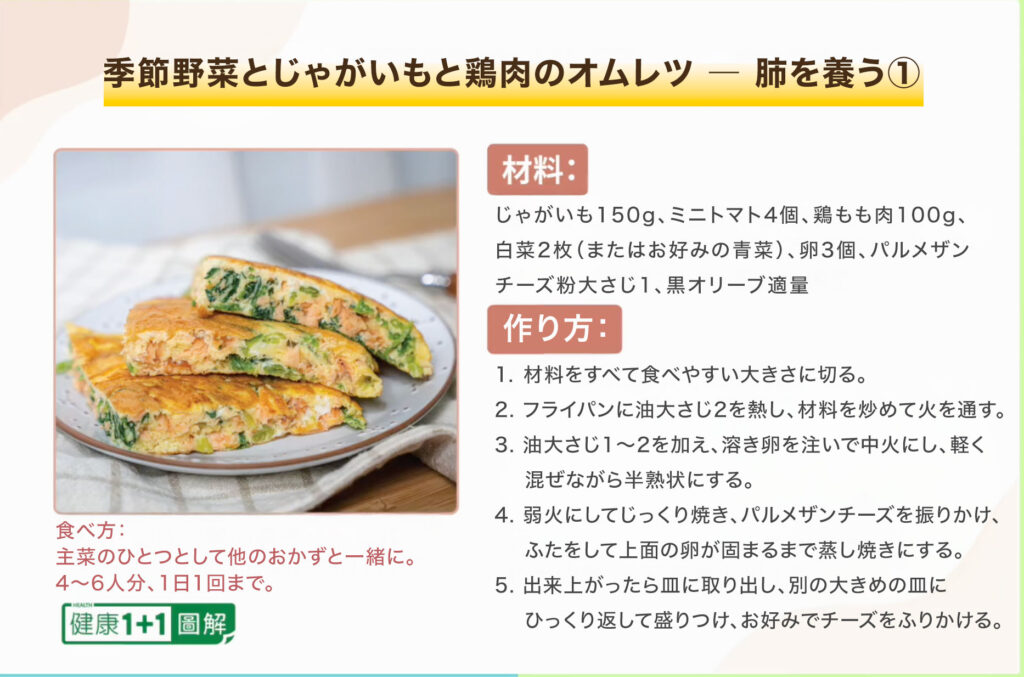

◎季節野菜とじゃがいも・鶏肉のオムレツ

材料:じゃがいも150g、ミニトマト4個、鶏もも肉100g、小松菜2枚(または好みの青菜)、卵3個、パルメザンチーズ粉大さじ1、黒オリーブ適量

作り方:

- 材料をすべて食べやすい大きさに切る。

- フライパンに油大さじ2を熱し、材料を炒めて火を通す。

- さらに油大さじ1〜2を加え、溶き卵を注いで中火にし、軽く混ぜながら半熟状にする。

- 弱火にしてじっくり焼き、パルメザンチーズを振りかけ、ふたをして上面の卵が固まるまで蒸し焼きにする。

- 出来上がったら皿に取り出し、別の大きめの皿にひっくり返して盛りつけ、お好みでさらにチーズをふりかける。

冬は「腎」を養うのに最適な季節とされ、呉医師は次の2つのレシピも勧めています。

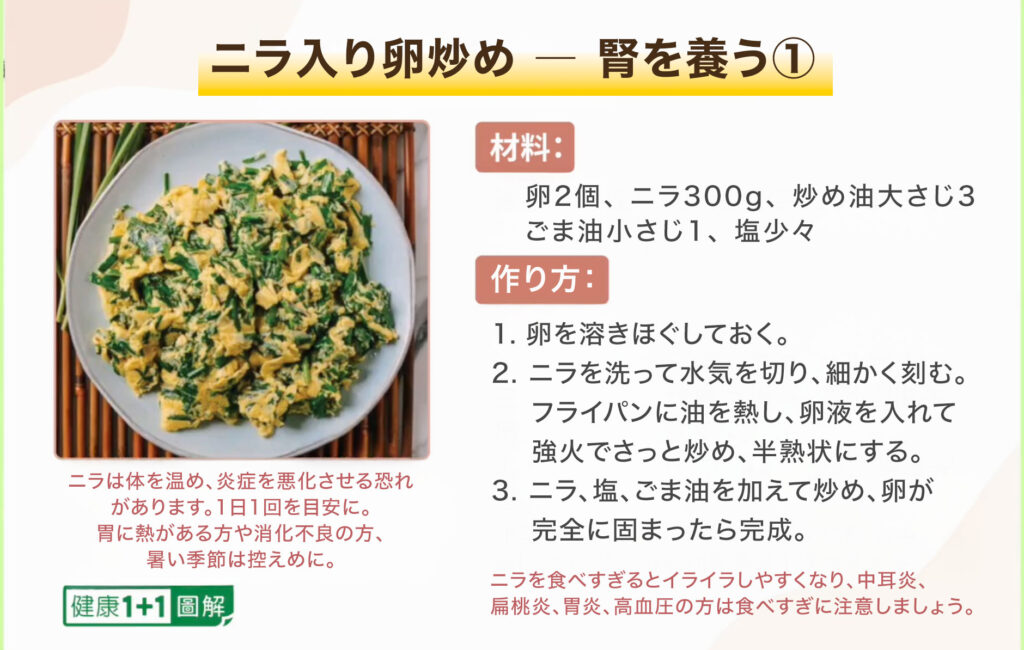

◎ニラ入り卵炒め

材料:卵2個、ニラ300g、炒め油大さじ3、ごま油小さじ1、塩少々

作り方:

- 卵を溶きほぐしておく。

- ニラを洗って水気を切り、細かく刻む。フライパンに油を熱し、卵液を入れて強火でさっと炒め、半熟状にする。

- 塩とごま油を加えてさらに炒め、卵が完全に固まったら完成。

※注意:ニラは体を温める性質があり、炎症を悪化させる可能性があるため、中耳炎、扁桃炎、胃炎、高血圧のある人は摂取を控えめにしましょう。

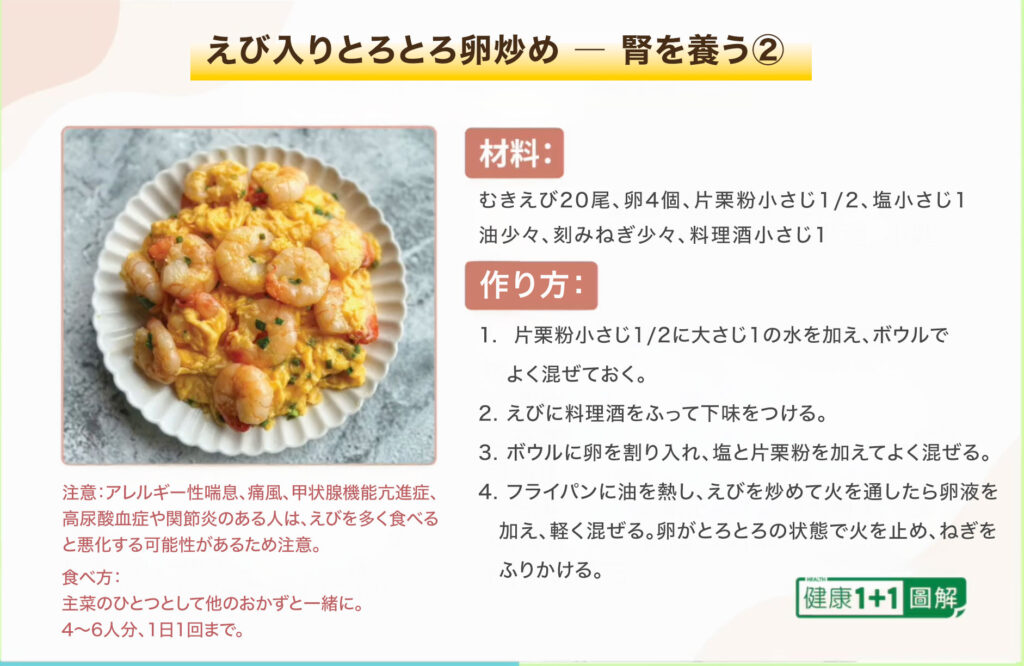

◎えび入りとろとろ卵炒め

材料:むきえび20尾、卵4個、片栗粉小さじ1/2、塩小さじ1、油・刻みねぎ少々、料理酒小さじ1

作り方:

- 片栗粉小さじ1/2に大さじ1の水を加え、よく混ぜておく。

- えびに料理酒をふって下味をつける。

- ボウルに卵を割り入れ、塩と片栗粉水を加えてよく混ぜる。

- フライパンに油を熱し、えびを炒めて火を通したら卵液を加え、軽くかき混ぜてとろとろの状態で火を止める。最後に刻みねぎをふりかける。

※注意:えびは、アレルギー性喘息、痛風、甲状腺機能亢進症のある人には控えめにする必要があります。

卵を控えたほうがよい人は?

末期の肝疾患や慢性腎疾患のある人は、たんぱく質の摂取制限が必要なため、卵を大量に摂ることは避けるようにしましょう。

(翻訳編集 華山律)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。