「父の日」はアメリカ発祥で、毎年6月の第3日曜日に、父親への感謝と祝福をさまざまな方法で表す日です。花やプレゼントを贈る家庭もあれば、一緒に食事を楽しむ家族もいます。

しかし、この特別な日の背景には、心を打つと同時に深く考えさせられる物語があるのをご存じでしょうか。この物語は、親孝行を先延ばしにしてはいけないという教訓を私たちに強く思い起こさせます。親がこの世を去ってからでは、いくら感謝の気持ちがあっても遅いのです。「親孝行したい時分に親はなし」という言葉が、その悲しみを象徴しています。だからこそ、この教訓を心に刻むことが、父の日の本当の意義と言えるでしょう。

胸に響く父の日の物語

父の日が初めて祝われたのは、1910年のアメリカでした。その背景には、ソノラ・ルイーズ・スマート・ドッドさんの心温まる物語があります。ソノラさんの母親は出産時の事故で亡くなり、幼い6人の子供が残されました。父親のウィリアム・スマートさんは、南北戦争に参加した経験がありましたが、突然の妻の死という大きな悲しみにも直面しました。

しかし、ウィリアムさんは再婚せず、ワシントン州東部の田舎の農場で、1人で6人の子供を育てました。ソノラさんは家族の中で唯一の女の子で、父親の苦労を最もよく理解していました。彼女は、父親が昼間は働き、夜は家に帰って子供たちの世話をし、家事に追われる姿を見て育ちました。

子供たちが大人になり、父親がようやく重荷を下ろして安らかな老後を過ごせると思った矢先、ウィリアムさんは長年の過労で急逝してしまいました。子供たちは深く悔やみました。子は親を養いたいと願っても、親は待ってはくれないと痛感したのです。

父親が亡くなった後、ソノラさんは特に父親を思い出し、1人で子供たちを育てた父親の愛と苦労を振り返りました。彼女はその思いを牧師に伝え、偉大な父親たちを記念する特別な日を設けたいと願いました。牧師はその考えに賛同し、教会や州政府からも支持を得て、1910年6月19日にワシントン州スポケーンで世界初の父の日の祝賀行事が行われました。

時が経ち、1972年にニクソン大統領が毎年6月の第3日曜日を父の日と定める法案に署名し、アメリカで正式な記念日となりました。

このように、父の日が生まれた背景には、ソノラさんの父親への深い感謝の気持ちがあります。この物語は、私たちに「親孝行は後回しにせず、今行うべきだ」という大切な教訓を教えてくれます。

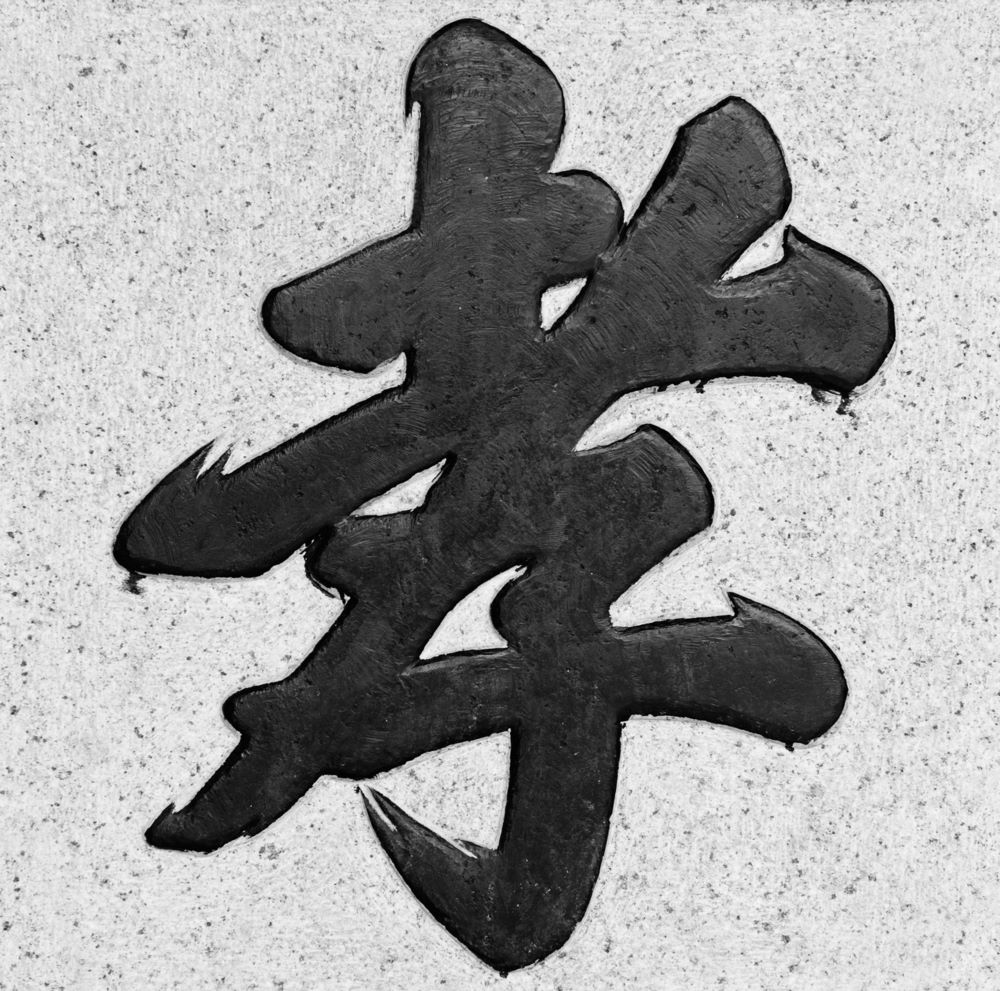

実は、この教訓は中国の孔子の時代にも存在しました。孔子自身の経験から生まれた「子欲養而親不待(子養わんと欲すれども、親待たず)」という言葉がその証です。

皋魚、両親から遠ざかり後悔しても遅し

『韓詩外伝・巻九』には、春秋時代の皋魚(こうぎょ)という人物が、親孝行を果たせなかったことを悲しむあまり、死んでしまったという物語が記されています。

ある日、孔子が弟子たちを連れて道を歩いていると、突然悲痛な泣き声が聞こえてきました。孔子一行が近づいてみると、粗末な服を着て剣を佩いた皋魚という人物が、道端で悲しそうに泣いていました。

その人に近づき、孔子が「喪中のようには見えないが、どうしてそんなに悲しく泣いているのか」と尋ねると、皋魚はこのように答えました。

「私はこれまでに三つの大きな過ちを犯しました。若い頃、名声を求めて学問に励み、諸国を巡り、両親を顧みず、親孝行を尽しませんでした。これが第一の過ちです。理想が高すぎて現実の政治を受け入れられず、君主に仕えなかったのが第二の過ちです。親しい友人と些細なことで仲違いしたのが第三の過ちです。『木は静かになりたいのに、風は絶えず吹き続ける。子は孝行を尽くしたいのに、親はもうこの世にいません』過ぎた時間は取り戻せず、亡くなった親にはもう会えません。私は今、あなたにお別れを告げます」

ほどなくして、皋魚は悲しみと後悔により、自殺しました。

この出来事を受けて、孔子は弟子たちに「この教訓を心に刻みなさい」と教えました。その後、13人の弟子が孔子に別れを告げ、家に帰って親孝行を尽くす決意をしました。

「木は静かになりたいのに、風は絶えず吹き続ける。子は孝行を尽くしたいのに、親はもうこの世にいない」

これは状況が自分の願望と食い違うことを指し、多くの場合、子が親孝行を尽くしたいと思った時には、すでに両親が亡くなっていることを嘆くために用いられます。

この物語は、名声や富を追い求めることよりも、親のそばにいることの大切さを教えています。時間は戻せないので、今この瞬間を大切にし、日頃から感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

子路の親孝行に悔いなし

子路(しろ)は孔子の十大弟子の1人です。皋魚と異なり、彼は自分の将来や名声のために親元を離れず、両親が亡くなるまでその傍を離れませんでした。その後、ようやく孔子に師事することになります。彼は中国の『二十四孝』(中国において後世の範として、孝行が特に優れた人物24人を取り上げた書物)に登場する人物の1人でもあります。

子路は春秋時代の魯国の出身です。孔子に師事する前は、家が非常に貧しく、山で野菜を採り、それで空腹を満たし、ご飯を食べることは滅多にありませんでした。子路は両親の健康を心配し、苦労を厭わずに薪を割って米と交換していました。

両親に米を食べさせるため、子路は遠く離れた山で薪を集め、そして再び家まで運ばなければなりません。この距離は非常に遠く、一度や二度なら普通の人でもなんとかなるかもしれませんが、これを長年続けるのは非常に難しいことです。しかし、子路はそれを苦とは思わず、厳しい冬も暑い夏も、風が吹こうが雨が降ろうが、彼は長年同じ道を歩みました。

米で両親を養うことができるので、子路は毎日ひどく疲れながらも、心から満足していました。

こうして子路は両親が亡くなるまでこの生活を続け、両親が亡くなった後にようやく魯国の都である曲阜に向かい、孔子に師事しました。彼は決して両親のために自分の将来を犠牲にしたことを悔やむことはなく、むしろ生活が良くなったころには、両親がもういないことを悲しみました。

紀元前496年、孔子が弟子たちを連れて諸国を巡っていた際、楚国を訪れました。楚の昭王は孔子を非常に敬い、多くの贈り物を用意して迎えました。馬車百台以上、粟米一万石という大変な贈り物でした。

子路はそれを見て、孔子にこう言いました。

「かつて両親に仕えていた時、粗末な食事をし、遠く離れた山まで行き、薪を割って米と交換していました。両親が亡くなってから、ようやく先生に師事しました。今、先生と共に諸国を巡り、楚王からこれほど多くの贈り物をいただきましたが、たとえどれほどの野菜を食べても、もう両親のためにお米を運ぶことはできません」

つまり、子路はどんなに良い生活をしても、両親がいる時に孝行を尽くすことの幸福には敵わないことを痛感していたのです。

それを聞いた孔子は、「あなたは両親が生きている間、心を尽くして仕え、両親が亡くなった後も常に彼らを思い出している。まさに大孝子だ」と彼を誉めました。

親孝行とは、その心が何よりも大切です。日々の小さな行動や寄り添いが、どれほどの財産よりも価値があるのです。

子路は両親に裕福な生活をさせることはできませんでしたが、貧しい中でも親孝行を尽くし、両親を心から喜ばせました。親孝行は貧富に関係なく、一つ一つの小さな心遣いこそが大切なのです。(この物語は『孔子家語・致思』に由来)

結論

私たちはこの世に生きる中で、両親から無条件の愛と支えを受けています。父の日に讃えられる偉大な父親は、家族の大黒柱として多くの責任を担い、生涯を捧げてきました。これは、世界中の両親の苦労と偉大さを物語っています。育ててくれた恩や教えを忘れることはできません。自分を一番愛してくれる両親に感謝や孝行、心配りも示せないようでは、他人を思いやり、優しく接することができるでしょうか?

時代が変わっても、子路のように完璧に両親に孝行することは難しいかもしれませんが、できる限りのことをして、まだ健在な両親を大切にし、定期的に連絡を取り、感謝の心を忘れないようにしましょう。両親が私たちを育てるために費やした苦労と愛を思い出すと、祝日だけに祝福や気遣いを示すのでは、決して十分とは言えないのではありませんか?

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。