レオナルド・ダ・ヴィンチの「やることリスト」は他に類を見ませんでした。

彼の手稿には、心臓のスケッチや血液の循環の仕組みから、キツツキの舌についての疑問に至るまで、驚くほど多岐にわたる発想が記されています。どんな些細な現象も彼の関心から漏れることはありませんでした。ダ・ヴィンチにとって、好奇心とは誰かの許可を待って働くものではなかったのです。だからこそ、美術史家ケネス・クラークが彼を「歴史上、最も執拗に好奇心を追い求めた人物」と評したのです。

私たちは皆、そのような好奇心を持って生まれます。他の生き物は私たちのように「なぜ」と問いません。研究が進むほど、この精神的な疑問は単なる子供の段階や未知への興味以上のものとわかります。好奇心は記憶を強化し、老化を遅らせ、敵対的な関係さえ調和させます。

私たちは皆、同じ衝動を持って生まれます。人間のように「なぜ」と問い続ける生き物は他にいません。研究が進むにつれて、この精神的な衝動は、単なる子どもの一時的な興味や未知への好みではなく、それ以上の働きを持つことが明らかになってきました。好奇心は記憶力を高め、老化の進行を遅らせ、さらには敵対的な関係を和らげる力さえ持っているのです。

未知の境界で

知識の風景の中には「既知の既知」(すでに習得している事実)があり、私達を退屈させます。その遥か彼方には「未知の未知」(問いを立てる想像すらできない事柄)があります。本当の活動はまさにその中間、私達の理解の限界、つまり「既知の未知」の中で起こります。

そこでは好奇心が花開きます。

経済学者ジョージ・ローウェンスタイン氏は、この不確実性を説明するために「情報ギャップ理論」を提唱しました。答えが手の届く範囲にあると感じると、心はそれに引きつけられます。

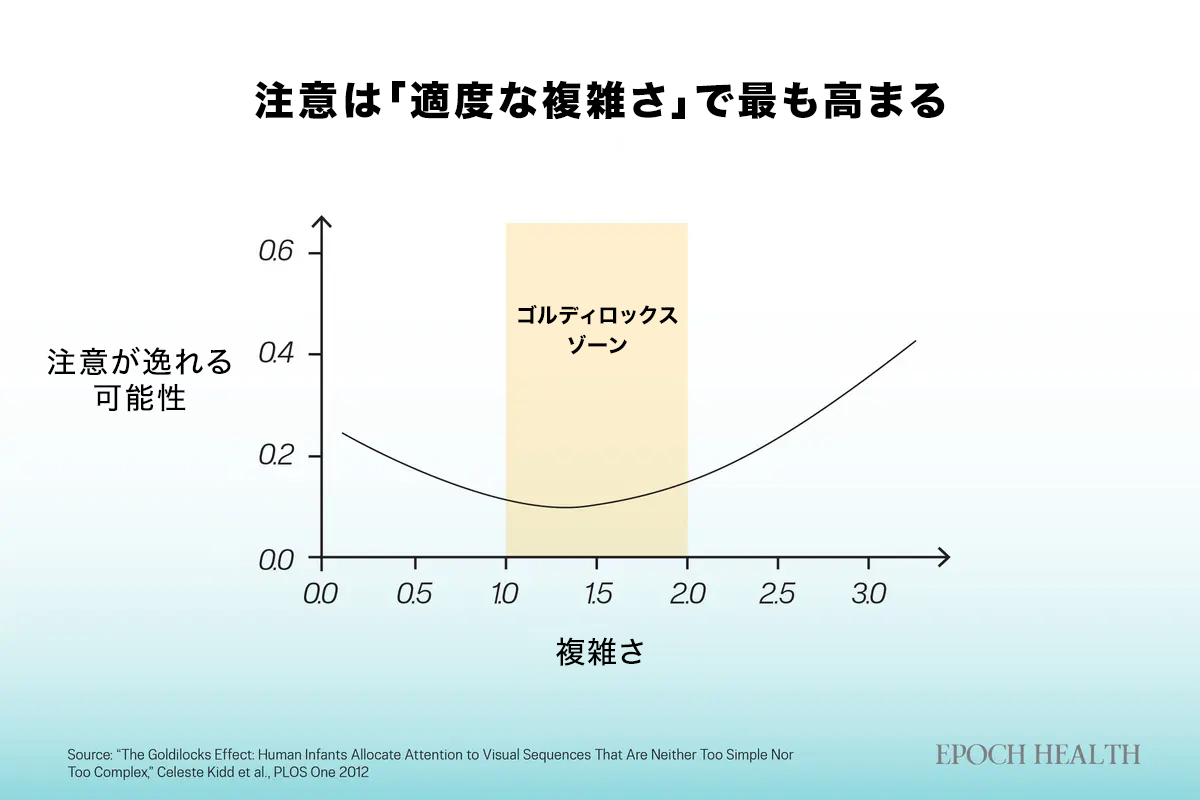

これは人生の始まりから見られます。2012年の乳児研究で、研究者は赤ちゃんの注意を本当にひきつけるものが何なのかを探ろうとしました。彼らは赤ちゃんに、単純すぎて予測可能な視覚的シーケンス、適度に変化のある視覚的シーケンス、あるいは複雑すぎる視覚的シーケンスを見せました。

次に、研究者たちは乳児がどれだけ長く視線を保っていたかによって注意力を測定しました。

注意が最も長く持続したのは、適度に神秘的で、注意を引く程度に扱いやすい中間のシナリオでした。研究者はこの観察の配分を「ゴルディロックス効果」と呼びました。

つまり、好奇心はランダムで目的のない放浪性のものではありません。好奇心にはスイートスポット、つまり、答えられる可能性のある質問に心が惹かれる瞬間があり、その瞬間は私たちの心に驚くべき効果をもたらします。

学習の渦

好奇心は学習と記憶の方法を物理的に変えます。

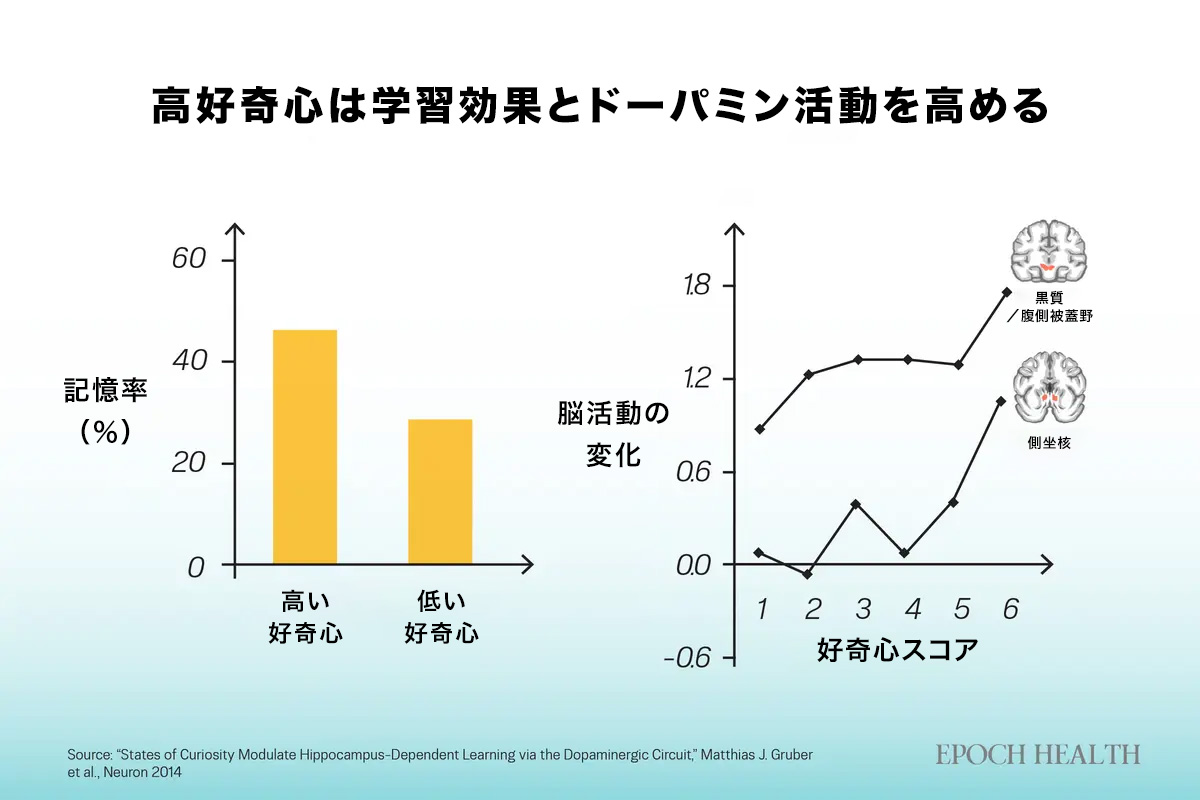

2014年の研究で、参加者はfMRIスキャナーに入り、雑学クイズを出題されました。回答を待つ14秒間のあいだに、研究者たちはランダムな人物の顔の画像を一瞬表示しました。その結果、好奇心の高い参加者は、顔を驚くほど詳細に記憶していることがわかりました。研究者たちを驚かせたのは、

研究者たちが驚いたのは、その記憶の想起の増加が、24時間経過した後でも持続していたことでした。

量的に見ると、好奇心が高かった条件では参加者は雑学クイズの答えを約 47 %思い出したのに対し、好奇心が低かった条件では 28 %でした。

科学者たちは好奇心を「学習の渦」と呼んでいます。つまり、好奇心は学びたいことに関する情報を引き寄せるだけでなく、その周囲に付随するあらゆる情報も引き寄せるということです。脳は学習と記憶を促進する状態に移行します。

また、fMRIスキャンで、ドーパミン放出に関連する脳回路、黒質/腹側被蓋野が活性化し、記憶が効率的に機能することがわかりました。

好奇心のレベルが高いほど、これらの領域が刺激されます。

「好奇心に基づく学習は、内的な必要感と喜びの感覚を高めます」と、バージニア大学の准教授で好奇心研究者ジェイミー・ジルー氏はエポックタイムズに語りました。

それはポジティブなフィードバックループを生み出し、学ぶことを楽しむことで、さらに多くを求め、そしてさらに学ぶようになるのです。

生涯にわたる利点

幼少期から好奇心のレベルが高いと、学習能力や学業成績が大幅に向上します。

メタ分析では、知的好奇心は、努力(勤勉性)や認知能力(知能)と同じくらい、学業の達成を予測する上で重要な指標であることを発見しました。研究者たちは、好奇心に満ちた心は「学業成績の第三の柱」と見なされるべきだと述べています。

もう一つの利点は、好奇心は消えることはなく、むしろ生涯を通じて進化し続けるということであり、「情報ギャップ」を保つことが老齢まで脳の健康を維持する助けになることです。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校が5月に発表した研究によると、日常的に好奇心を働かせることで、高齢者は新しいことを学び続け、社交性を高め、知力を鍛え続けることができ、認知症の緩和にもつながる可能性があるといいます。

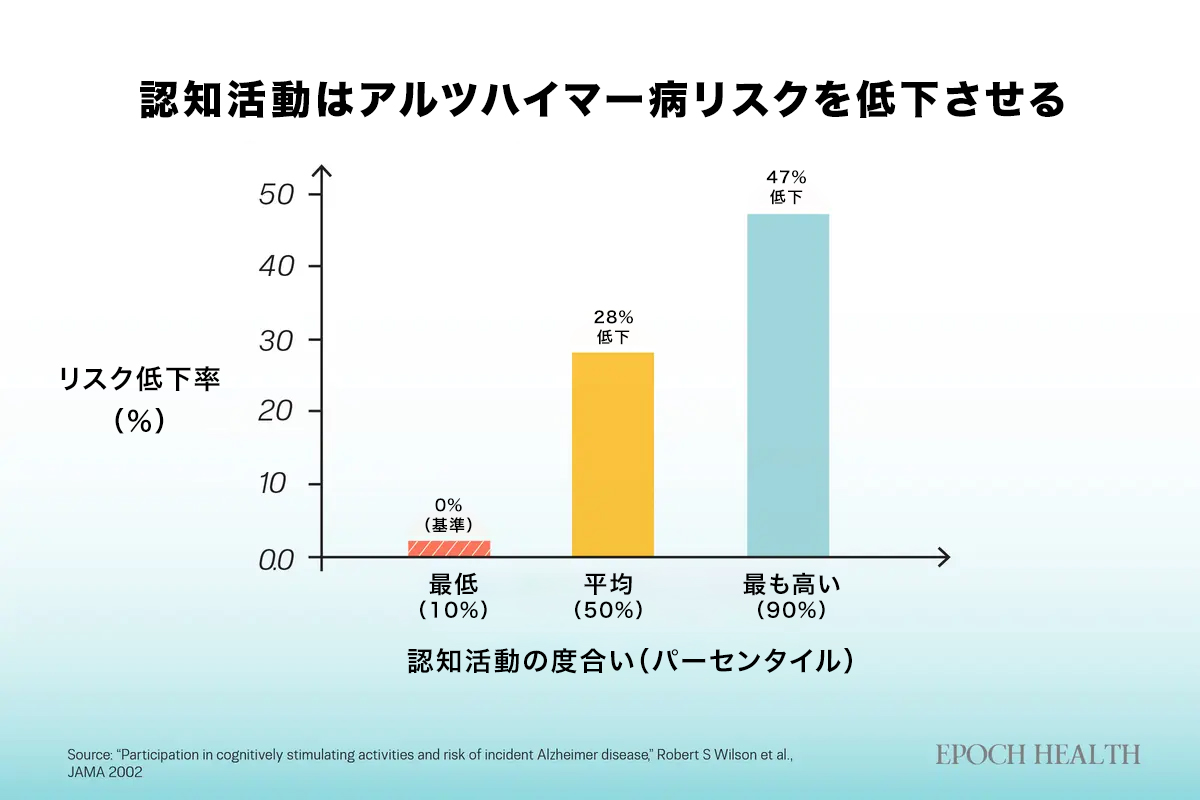

例えば、 JAMA誌に掲載された研究では、参加者が読書、美術館訪問、カードゲームなどの活動にどれだけ熱中しているかを記録することで、認知活動スコアを測定しました。各活動は5段階評価で評価され、1点は年に1回以下、5点はほぼ毎日行われていることを意味します。各活動のスコアの平均値が最終的な総合スコアとして算出されました。

4年半の追跡調査の結果、研究者たちは「認知活動スコアが1ポイント増加すると、アルツハイマー病のリスクが33%減少する」ことを発見しました。

さらにこの研究では、認知活動の増加が認知機能の低下速度を遅らせることも明らかになり、作業記憶の低下は60%、知覚速度の低下は30%抑えられていました。

好奇心が親密さを育む

好奇心は親密さを育みます。心理学者で好奇心研究者トッド・カシュダン氏の実験では、本物の好奇心に基づく質問を交換した見知らぬ人々の間には、より深い親密さと温かさが生まれることを発見しました。

参加者は見知らぬ人と45分の会話をし、親密型の形式または雑談型形式のどちらかに無作為に割り当てられました。雑談は「新聞はよく読みますか? どの新聞が好きですか? なぜですか?」といった質問が含まれていました。一方、親密さに焦点を当てた質問には、「あなたにとって『完璧な一日』とはどのようなものですか?」や「あなたの人生で最大の達成は何ですか?」などがありました。

親密さを引き出すように設計された状況では、ほぼすべての人が親密さを感じました。一方、雑談型のグループでは、高い好奇心を持つ人だけがそう感じました。彼らはその場の状況を自分の力で変化させたのです。

そのため研究者によれば、好奇心は親密さを生み出す「見過ごされてきた要素」である可能性があります。たとえ期待できない、あるいは退屈な状況であってもです。好奇心の低い人は、親密さを感じるために、より構造化された親密な文脈を必要としますが、高い好奇心を持つ人は、たとえ親密になる機会が少ない状況であっても、自ら親密さを生み出します。

カシュダン氏の研究ではまた、好奇心のある人はより魅力的であると評価され、その人間関係は回復力と調和性を獲得することも見いだされました。なぜでしょうか? それは、好奇心が他者の幸福に対する本物の関心とケアを示すシグナルとなるからだと、カシュダン氏は述べています。

「好奇心は、防御的な態度に対する解毒剤になり得るかもしれません」と彼はエポックタイムズに語りました。彼は、恋愛関係にあるパートナーを対象とした実験について説明し、その実験では、好奇心の高い人は挑発に対して攻撃的になりにくく、「あなたを理解したい」という注意の姿勢を示すことが明らかになりました。

「目的は答えを得ることではありません。目的は、一緒に物事を明らかにしていくという冒険に加わることなのです」と彼は述べました。

不思議を受け入れる心のスペースを作る

謙虚さは好奇心の根底にあります。自分が知らないことを知ることは、驚きと学びのバランスをとるためのまさにその境界線です。謙虚さは、未知のものを受け入れることで好奇心を可能にするのです。

しかしジルー氏は、この開放性でさえ、効率性、課題の達成、確実性の追求によって抑制される可能性があると指摘します。気を散らすものの陰湿な影響には、ソーシャルメディアが代表的な例として挙げられます。このような状況の中で、専門家たちはまず、不思議に心を向ける余地をつくること、つまり、時間と精神的な空間を意識的に確保することを推奨しています。

「自分が何に好奇心を抱くのかを考えるための時間と精神的な空間を意図的に確保することは、一種の瞑想のような役割を果たし、世界を理解したいという基本的な欲求を強化するうえで役立つ」とジルー氏は述べました。

新しい視点の空間も作りましょう。研究では、問いが開かれたままであるときにこそ、探求は大きく花開くことがわかっています。親や教師、コーチが子どもの質問にすぐに答えを与えようと急がず、あえて余地を残すことで、子どもはより多くを発見し、知的な自立心を育てていきます。

興味が湧くところから始め、好奇心を自然に流しましょう。カシュダン氏は、社交の場での「ノーフォンルール[1]」などの実践を提唱しており、その中で質問が展開していくのを許し、すぐに答えをグーグルで調べたい衝動を抑えることを勧めています。共通の好奇心を社交体験として育み、他者との深いつながりを遮断しないようにすることが大切だと、彼は述べています。

私たちは生まれながらに好奇心という才能を授けられており、その贈り物が失われることはありません。カシュダン氏は、「人生を素晴らしいものにする多様性や新しさ、そして意味は、見つけようと思えばいつでも見いだせます」と述べています。そして、それはつねに「なぜ?」という問いを一つ投げかけるだけで届く距離にあるのです。

[1]ノーフォンルール:従業員が就業時間中に個人のスマートフォンを使用することを制限または禁止する社内ルールのこと

(翻訳編集 日比野真吾)

人の脳は正直になるようにできている、そして嘘をつくと負担がかかる

人の脳は正直になるようにできている、そして嘘をつくと負担がかかる  恨み──人の心に棲みつく不健康な同居人

恨み──人の心に棲みつく不健康な同居人  感謝の心──怒りや憂鬱に効く代替療法

感謝の心──怒りや憂鬱に効く代替療法  寛大さ──少し手放すことで多くを得る、心臓の健康もその一つ

寛大さ──少し手放すことで多くを得る、心臓の健康もその一つ  楽観主義──うつ病を克服し、長寿をもたらす美徳

楽観主義──うつ病を克服し、長寿をもたらす美徳  愛は本当に心を変える

愛は本当に心を変える  畏敬の念が免疫力を高める仕組み

畏敬の念が免疫力を高める仕組み  勇気──背負うリスクが、あなたを形づくる

勇気──背負うリスクが、あなたを形づくる  希望──なにも効かない時の「うつの特効薬」

希望──なにも効かない時の「うつの特効薬」  あなたの脳が美を求める理由

あなたの脳が美を求める理由  驚くべき癒やし 「寛容」は心身の健康をどう改善するか

驚くべき癒やし 「寛容」は心身の健康をどう改善するか  忍耐が細胞の老化を遅らせる仕組み

忍耐が細胞の老化を遅らせる仕組み  謙虚であることの予想外の利点

謙虚であることの予想外の利点  真の回復力を支える心の科学

真の回復力を支える心の科学  静かな薬:静寂が心臓を落ち着かせ、脳を再構築する

静かな薬:静寂が心臓を落ち着かせ、脳を再構築する  好奇心が記憶力と認知機能を高める仕組み

好奇心が記憶力と認知機能を高める仕組み

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。