異常気象や地震などの自然災害に加え、コロナウィルスのパンデミックも長期間にわたっている。もはや以前の暮しには戻れず、「新しい生活様式に慣れる必要がある」と世界中の政治家やマスメディアは発信し続けている。たとえ以前の生活に戻れないとしても、その先にある生活様式とは、具体的にどんなものなのだろうか。不安に満ちたものなのか、あるいは夢多きものなのか。

目の前に見える不安材料のなかで、もっとも大きな影響があると思われるのは、気候変動だろう。冬の寒波、夏の熱波。山林火災や大洪水は、2021年、例年に増して世界各地に厳しい爪痕を残している。まだ日本では、表立って問題にはなっていないが、食料危機への対応策は、優先されるべき課題だと考えている。そこで思い浮かぶ言葉は、ずばり「自給自足」ではないだろうか。

とはいえ、ひと口に自給自足と言っても、いざ具体的な行動に移すとなると、どんなプランで、何から始めれば良いのだろう。都会に住む個人が、いきなり田舎の農地付きの家を購入して移住したとしても、すぐに挫折するのは明らかだ。最近よく耳にする、仕事で現金収入を得ながら農業を始める「半農半X」という選択肢は現実的に見える。しかし、いまの肥料栽培の技術で営農するにしても、自然農法にチャレンジするにしても、個人(もしくは家族)単位で将来的に自給自足が実現できるのかというと、やはり難しいだろう。

かつて筆者も自給自足生活に憧れたことはあった。確かにいま、肥料も農薬も使わず野菜を育てることができるようになった。だからといって、生きていくのに必要な米、麦、大豆、その他野菜をすべて自分で作る技術はいまだに持てていないし、おそらく将来も実現できないだろう。そこで、実現可能な形を冷静に考えてみた。つまり、自給自足という言葉は、個人や家族単位に当てはめて考えるのではなく、もう少し枠を広げてコミュニティとしてデザインする必要があることに気づいた。

自分で野菜づくりをしていて分かったことは、どんな種類の野菜にしても、ある程度慣れてくると、効率よく大量に栽培できるようになることだ。自分の家族だけで消費するために少量多品種を栽培するのは至難の技だが、得意な野菜を大量生産することは、意外に簡単にできる。たとえば、筆者の場合、10年以上スイカを育て続けているが、150㎡の畑で150個なら、苦も無く育てることができる。重たい果物なので収穫は大変だが、150個なら体力的にもそう難しくない。もちろん、ほかにも夏野菜ならキュウリ500本、トウモロコシ1,000本くらいは同時に対応できる。夏野菜が終われば大根、小松菜などの秋冬野菜に移せばいい。これぐらいなら、専従でなくても、日々の生活の短い時間を充てれば十分に対応できる。

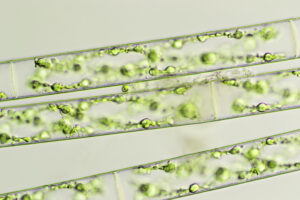

つまり、米や麦、大豆など、複数の人間が得意な作物を担えば、食料の完全な自給はコミュニティ単位で可能だということになる。このほかに、味噌や醤油といった調味料も必要になるが、それは小規模の醸造所に仲間になってもらうことで対応できる。

米と味噌を中心にし、野菜の漬物を添える「一汁一菜」の食事は、江戸時代の庶民の生活を支え、豊かな文化を築く原動力になった。つまり、粗食であっても栄養価は十分であることが歴史的に証明されている。しかも、いまは完全自然農法の稲作も確立されているため、人糞肥料を使っていた江戸時代にも勝る、素晴らしい味と栄養価の玄米を食べることができる。つまり、一定規模のコミュニティを想定すれば、かなり現実的な自給自足のプランを描けるはずだ。

さらにもう一歩、引いて考えてみよう。衣食住という視点では、住居、衣類は現状のもので対応することができそうだ。食料生産も一定規模のコミュニティで対応できる。残りは、エネルギーと上下水道になるが、これも具体的な方法はある。電気は現状では太陽光発電に頼る。上水は井戸水、下水は浄化槽を使えるし、近くに民家がなければバイオトイレを自作しても良い。これがそろえば、世界がどうなっても生き延びることはできる。

もちろん、これらすべてを一気にそろえてコミュニティをスタートさせるのは難しいかもしれない。そこで、主要な食料を確保して仲間で配分する仕組みづくりを既に始めているところだ。具体的には、まず自然農法の玄米を年間購入できる企画を始めている。次のステップとして、自然農法の米と大豆を使った味噌のオリジナル製品を委託生産するところまで進んでいる。これは、一般販売用ではなく、自給自足を目指す仲間を集めて、自分たちで配分するコミュニティづくりの一環だ。ただし、消費者として共同購入するのが目的ではなく、自分たちも何らかの生産活動を始め、仲間で分け合うことを視野に入れている。これからの時代は、消費者ではなく、だれもが生産者の視点に立つことが求められるだろう。

いまの国の政治や制度は自給自足を目指していない。しかし民間では、自然農法を軸にした新しいコミュニティづくりが、水面下で着々と進んでいる。

つづく

自然農法家、ジャーナリスト。1986年慶応大学経済学部卒業。読売新聞記者を経て、1998年フリージャーナリストに。さまざまな社会問題の中心に食と農の歪みがあると考え、2007年農業技術研究所歩屋(あゆみや)を設立、2011年から千葉県にて本格的な自然農法の研究を始める。肥料、農薬をまったく使わない完全自然農法の技術を考案し、2015年日本で初めての農法特許を取得(特許第5770897号)。ハル農法と名付け、実用化と普及に取り組んでいる。

※寄稿文は執筆者の見解を示すものです。

※無断転載を固く禁じます。

1. 人口爆発と肥料栽培の限界~資源は枯渇する

1. 人口爆発と肥料栽培の限界~資源は枯渇する  2. 栄養学のパラダイムシフト~素材の安全性はどうなのか

2. 栄養学のパラダイムシフト~素材の安全性はどうなのか  3. がんの原因は肥料と農薬~石油由来の毒に注目せよ

3. がんの原因は肥料と農薬~石油由来の毒に注目せよ  4. 自然農法の歴史と現在~量子物理学が農科学を進化させる

4. 自然農法の歴史と現在~量子物理学が農科学を進化させる  5. 植物と微生物の共生関係~すべての生き物が微生物と共生している

5. 植物と微生物の共生関係~すべての生き物が微生物と共生している  6. Halu農法~完全自然農法への道

6. Halu農法~完全自然農法への道  7. 肌がきれいになる農作業~善玉菌が全身を浄化する

7. 肌がきれいになる農作業~善玉菌が全身を浄化する  8. 自給自足は可能か?~消費者から生産者の目線へ

8. 自給自足は可能か?~消費者から生産者の目線へ  9. 病気にならない子供たち~免疫力を鍛え上げる

9. 病気にならない子供たち~免疫力を鍛え上げる  10. 人生の本当の喜びを得る~自然界とリンクする

10. 人生の本当の喜びを得る~自然界とリンクする  11. 子供の知性と運動能力~農場で得られる効果

11. 子供の知性と運動能力~農場で得られる効果  12 人口200億人まで養える~自然農法で砂漠を農地に

12 人口200億人まで養える~自然農法で砂漠を農地に  ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。