3-3)調和と共存に回帰する道

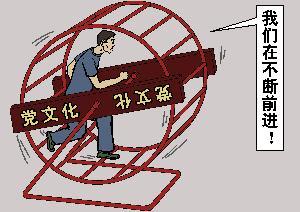

2005年、「狼文化」が全国を風靡した。狼文化ブームで出版された『狼魂』の中に次のような一節がある。「オオカミのやりかたをまねなければ駄目なのか?だめだ。どうして?なぜならば、食うか食われるかの生存競争の中で、勝てば官軍、負ければ賊軍という厳しい社会での戦いにおいて、もし心に善があって、競争相手に手心でも加えてしまえば、相手に容赦なく潰されてしまう」。これは党文化の闘争思想の真髄をよく言い得ている。

上の考え方と対比できるあるエピソードを紹介しよう。アメリカの大統領であったリンカーンは、政敵に対して友好的な態度を取ったため、ある幹部の不満を買った。彼は、そんな人々と友好的に付き合ってはいけない、彼らを消滅させなければならない、とリンカーンを批判した。すると、リンカーンは「彼らが私の友人に転じたら、敵を消滅したことになるのではないのか」と穏やかに言った。

中国に、「すべての川の水を受け入れる海のように、器が大きくなければならない」ということわざがある。中華の歴史上で最強だった唐の時代は、思想、文化、国力、国土などの各方面で最高潮に達した。これは、大唐文化が一切を包容するほどに度量が大きかったからである。

唐朝の初期、突厥(チュルク)に長い間北方を侵され、唐の高祖は国家安定のために突厥の臣下とならなければならなかった。しかし、唐の太宗は、突厥を打ち破っても、彼らを殺して父親の恥辱を洗うということはせず、とても広い包容力でかつて唐の敵だった突厥の将軍を100人以上任用して、五品以上の将軍と中朗将に任命した。それは朝廷武官の約半分を占めた。

同時に唐朝はまた投降した突厥の人たちが中原に移って来て暮らすことを認めた。このような措置は、各少数民族たちの深い信任を得て、西北地域の各民族のリーダーたちが共同で唐の太宗に「天可汗」の尊号を受けるよう要請した。(「天可汗」:北方遊牧民族の君主である「可汗」より更に上位の君主の意味)

歴史上、吐蕃(現在のチベット族)は、かつてとても荒々しく好戦的な遊牧民族で、中原と何度も紛争を起こしていた。しかし唐朝は幾度となく吐蕃を破った後、かえって文成皇女を送って和親を結んだ。文成皇女は、吐蕃に農業と仏教を伝え、その後数十年間は吐蕃と唐は睦まじく共存することができた。これは文化と教育の成果であると言わざるを得ない。

つまり、言うまでもなく、武力による弾圧に走ると、恨みが募り、周辺地域は相変らず不安定で、戦争がまた起こってしまう。ところが、唐朝は、突厥に寛容政策をとり、回紇(ウィグル族の祖先)、旺歪族、南詔などの種族の領袖には冊封(さくほう)政策、吐蕃には和親政策をとることによって人心を得るようになり、瞬く間に周辺の国々が従い、多くの国が朝貢をしに来た。遠くはペルシャ、昭武九姓国(唐の時期に西南に位置した9ヶ国)、于闐(うてん)国などが皆、自ら望んで唐に服属した。

文化面でも、唐朝は道を尊重し、仏を礼拝し、儒教を崇尚し、「三教並立」の政策を実施した。このような開放的で自由な思想環境こそが、唐代の雄大壮厳な文化的特性を作ったのである。

閻立本・画「歩輦図」の模写。右は「歩輦」(一種のかご)に乗った唐太宗、左は和親のための皇女を出迎えに来た吐蕃の使者(イラスト=大紀元)

中華民族はこれまでずっと「和をもって尊しとなす」を重んじ、「中庸の道」を崇尚してきた。その先祖たちは、天下を教化し、即ち「天下を統一する」という神聖な歴史的使命を自らに付与してきた。根本的に言えば、天下統一の理想を実現するには、武力に頼るのではなく、文治によるべきであり、覇道ではなく王道を歩むことである。これがまさに、いわゆる「遠くある人が服さなければ、文徳をもって来させる」というものだ。

5千年来の中国の歴史で、中華民族もかつて各種の災難を経験したが、周辺種族たちを同化させる過程で、彼らを凝集させ融合させて「泛中華」の文化大国となった。歴史上、モンゴル族と満州族はかつて中原に侵入して統治したことがあったが、結局はいずれも強大な中華文化に同化され、今では中華民族の一部分になり、清の康熙皇帝は自ら中華の千古一帝(連綿と続く中の一帝)になろうと言ったのである。

党文化はただ歴史的に中華民族の先祖が伝えた知恵を断絶させただけでなく、同時にまた西洋の優秀な文明を敵視した。かくして、党文化に洗脳された中国人たちは、ただ党文化で言う「権力は銃口から生まれる」(毛澤東)、「機関銃、大砲こそ一番権威ある物だ」(エンゲルス)、「物質の力はただ物質の力によってだけ破壊することができる」(マルクス)ということだけを信じるようになった。

中国に、「武力で天下をとることはできても、武力で統治することはできない」ということわざがある。歴史的に、武力で政権を奪った例は少なくないが、自国民に武力を振るうことによって政権を維持し、結局民衆たちの間に内部紛争を引き起こし、社会構成員が皆自然に、暴力を矛盾解決の第一の手段にするようになったのは、恐らく唯一中共の「独創」である。

毛澤東「権力は銃口から生まれる」(イラスト=大紀元)

たとえ中共が今日また、いわゆる 「調和社会」を打ち出したとしても、その真の目的は、実は社会の下層民衆たちが二度と陳情に来ないように、自分たちの正当な権利を持ち出して合法的に抗争したりしないように、また彼らが中共の腐敗に対して批判的な意見を言わないように望んでのことであり、その根本的な目的は中共の統治を維持するためだ。

従って、党文化に包装されたこのようないわゆる「調和」は、中共の飾りに過ぎず、伝統文化の「和をもって尊しとなす」とはまったく違うものだ。

事実上、暴力的な手段を通じて人類の社会矛盾を解決した場合、往々にして結局は社会的に得るものより失うもののほうが多くなる。数十年間の流血闘争は、既に中国社会に癒すことができない傷を残した。矛盾した双方は、「食うか食われるか」の闘争関係のほかに、共存関係、調和関係としても表れうるが、闘争関係が最も破壊的である。

1960年代のアメリカのマーティン・ルーサー・キング牧師が指導した人権運動は、如何なる武力も使わなかったが、黒人、さらにはすべての白人と有色人種の平等権を勝ち取り、アメリカの歴史を変化させた。インドの国父として仰がれ敬われるガンジーは、平和で理性的な方法でインド人の独立を勝ち取り、人類の歴史上でとても良い模範を残した。

アメリカが9・11テロ攻撃を受けた後、一部の地域でアラブ系移民を襲ったりかき乱す事件が現われた。しかし、メリーランド州のあるイスラム寺院に落書きがされたとき、ある高校の女教師が何人かの友人と連絡をとりあい、このイスラム寺院の外でイスラム信徒たちのために一週間夜間歩哨に立った。オハイオ州のイスラムセンターには、ムスリムではないアメリカ国民から献金が寄せられた。また、多くの異なった人種の女性たちが、ムスリムの衣装を着て通りに出て、他の宗教信仰と異文化を持った民族に対して尊敬と支持を表わした。

9・11 事件が発生した4日後、あるムスリムの女学生が民族衣装をまとって、非アラブ系の同級生たちと一緒にバイキングで食事をしようと席に着くと、いくばくもなくしてウェイトレスが近付いてきた。23歳のムスリムのこの女学生は、ウェイトレスが自分たちを追い出すものとばかり思った。ところが、ウェイトレスは食事代の30ドルを返して、食堂側で彼女たちに無料で食事を提供することになったというのだ。

ウェイトレスは、自分は戦争を見たくないし、ムスリムの女学生が勇敢にも民族衣装を着て外出したことに敬服すると語った。ウェイトレスが去ってから、その女学生は涙を流した。

あるパキスタン系の医師は、9・11後の初めての金曜日に、イスラム寺院にお祈りに行った。彼は、途中で人に罵られるのではないかと、内心心配で恐ろしかった。ところが、彼がイスラム寺院に来てみると、門の前には50余名のキリスト教牧師と信徒たちが集結して、団結と連合を示す垂れ幕を持っていた…。

このパキスタン系の医師は、「彼らによって私は慰められ、平和な気持ちになった。アメリカの強大さは、軍事力の強大さと科学の進歩にあるのではなく、この国の大多数の国民の心に偉大な精神が隠されているからだ」と言った。

アメリカ人のこういった国の愛し方は、中国人に一つの啓示を与えているのかもしれない。中共の党文化の汚染の下にある多くの中国人の心では、「愛国」はもはや「憎悪」と同義になった。

反日感情と反米感情のいずれも、中華民族の強大な精神の支えにはなれないということは言うまでもない。アメリカは多民族の移民国家として、たぶん各種の互いに違う文化を包容することができたからこそ、その優勢が現れたのかもしれない。

「己の欲せざる所を他人に施すなかれ」は、伝統文化の中の美徳だ。「天と戦い、地と闘争し、人を治める」という党文化を捨てて、調和と共存に回帰してこそ、民族の強大な精神的根源とすることができるのである。

(続く)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。